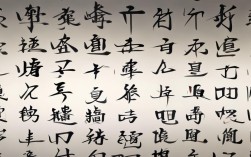

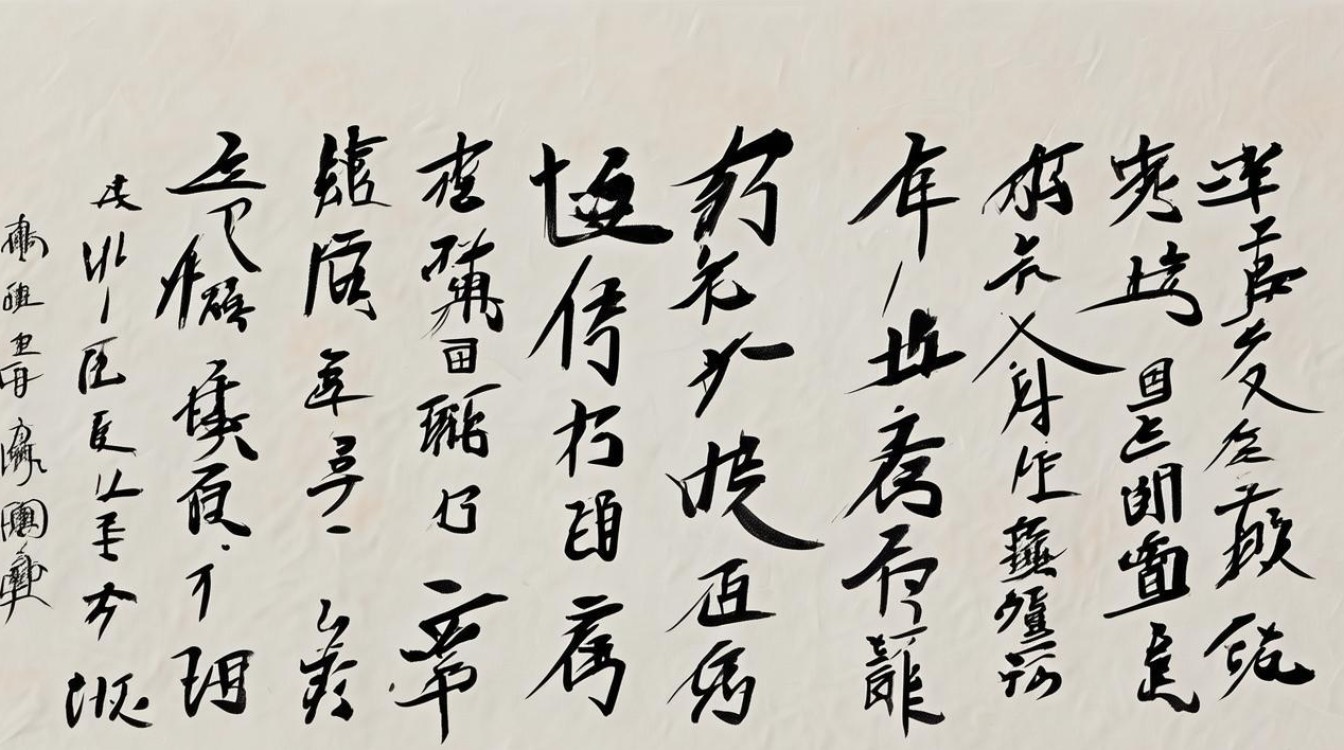

闵生裕书法作品融古法今意,笔势雄健洒脱,墨色浓淡相宜,结体疏密有致,尽显文人风骨与

艺术根基与风格形成

闵生裕自幼研习书法,遍临历代经典碑帖,尤以二王(王羲之、王献之)行草为宗,兼收颜真卿雄浑、米芾跌宕之长,逐步构建起扎实的传统笔墨体系,青年时期系统学习篆隶楷行草诸体,对《兰亭序》《祭侄文稿》等经典法帖进行过千遍以上的精研临摹,这种长期浸润使其笔法中自然流露出古雅之气,中年后,他突破单一模仿路径,开始探索“以古为新”的创作道路,将金石篆刻的刀意融入毛笔书写,形成刚柔并济的独特线条质感。

| 学习阶段 | 代表碑帖 | 技法收获 | |

|---|---|---|---|

| 启蒙期 | 基础笔法训练 | 《九成宫醴泉铭》 | 掌握欧体严谨结构 |

| 积累期 | 行草书精髓吸收 | 《兰亭序》《自叙帖》 | 领悟节奏变化与情感表达 |

| 融合期 | 碑学与帖学交叉实践 | 《张迁碑》《曹全碑》 | 强化线条力度与空间构成能力 |

| 创新期 | 个性化语言建构 | 自创手稿、信札 | 形成“古拙苍劲”的个人风格 |

代表作品分类解析

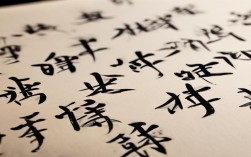

行草书系列:《山河咏怀卷》

此作创作于2018年,纵368cm×横145cm,采用长卷形式展现长江流域的自然景观,作品中大量运用连绵不断的草书写法,通过墨色的浓淡干湿变化模拟山水云雾的流动感,例如描写三峡段落时,笔画由细转粗,速度渐缓,配合飞白效果营造出惊涛拍岸的视觉冲击;而在描绘江南水乡时,则转为轻盈灵动的小行草,与前半段形成强烈对比,整幅作品既有宏观气势的把控,又在微观细节处体现精妙控制,堪称“书画同源”的典范。

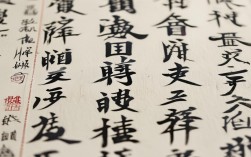

隶书作品:《汉风遗韵》

该系列聚焦汉代摩崖石刻的审美特质,刻意弱化常规隶书的蚕头燕尾装饰性,转而强化横画的水平张力,在《汉风遗韵·边塞篇》中,闵生裕将简牍帛书的率真气息与汉碑的庄重感相结合,某些字的主笔横画长达普通字体的两倍,却通过收紧其他笔画保持整体平衡,这种处理方式既保留了隶书的典型特征,又赋予其现代构成的意味。

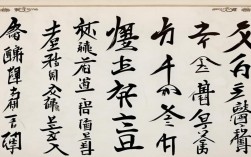

楷书精品:《道德经》册页

不同于传统小楷的工整规范,闵生裕在此作中尝试“破体”书写——故意打破均匀布白,根据文字内容调整字距行距,如写到“上善若水”章节时,四个字逐渐向右下方倾斜,形成水流般的动态趋势;而“道可道非常道”一句则采用密集排列,营造玄妙深邃的氛围,这种创造性变形并未破坏楷书的基本法则,反而因险绝构图增强了艺术感染力。

艺术特色提炼

-

笔墨语言的独特性

- 线条质感:善用侧锋取势,辅以逆锋入纸,使线条边缘呈现毛涩感,近似金石拓片的效果。

- 墨色层次:独创“积墨法”,在同一笔画内实现焦墨、浓墨、淡墨的自然过渡,丰富画面纵深感。

- 章法布局:打破传统均齐对称模式,借鉴现代平面设计原理,注重虚实留白的节奏控制。

-

文化内涵的深度挖掘

其作品选题多取自古典诗文、哲学典籍,书写过程中注重文本内容与书法形式的互文关系,例如书写陶渊明《归去来兮辞》时,特意选用半生熟宣纸,利用渗化效果表现田园诗意;而书写苏轼《赤壁赋》则采用洒金笺,金色斑点恰似江面波光粼粼。 -

跨媒介实验精神

除传统宣纸外,还尝试在绢帛、陶瓷、金属等多种材质上创作,特别是在瓷板上书写时,利用釉料流动性产生的偶然效果,创造出介于书写与绘画之间的特殊肌理。

艺术价值与社会影响

闵生裕的书法作品已超越单纯的技艺展示,成为连接古今的文化桥梁,他在继承传统的同时大胆创新,证明了书法艺术在当代语境下的生命力,其作品多次入选全国书法展,并被多家博物馆收藏,更重要的是,他通过教学活动培养了一批青年书家,推动形成“立足传统、鼓励创新”的书坛风气。

相关问答FAQs

Q1:闵生裕书法中最显著的个人风格是什么?

A:最核心的特征是“古意今铸”,他将金石篆刻的刀刻感转化为毛笔线条的力度美,同时吸收现代构成意识,使作品既有千年文脉的厚重感,又具备当代艺术的空间张力,特别是其行草书中常见的“断连相接”笔法,既保留草书的流畅性,又通过适度断开制造节奏停顿,形成独特的韵律感。

Q2:初学者想学习闵生裕的书法风格,应该从哪些环节入手?

A:建议分三步走:①夯实基础:重点临习《兰亭序》《圣教序》等经典法帖,掌握二王体系的笔法精髓;②研究变体:分析闵生裕对同一字在不同作品中的处理方式,理解其变形规律;③尝试创作:先从集字练习开始,逐步加入个人理解,需要注意的是,他的创新建立在深厚传统功力之上,切忌未学走路