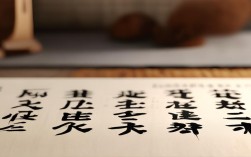

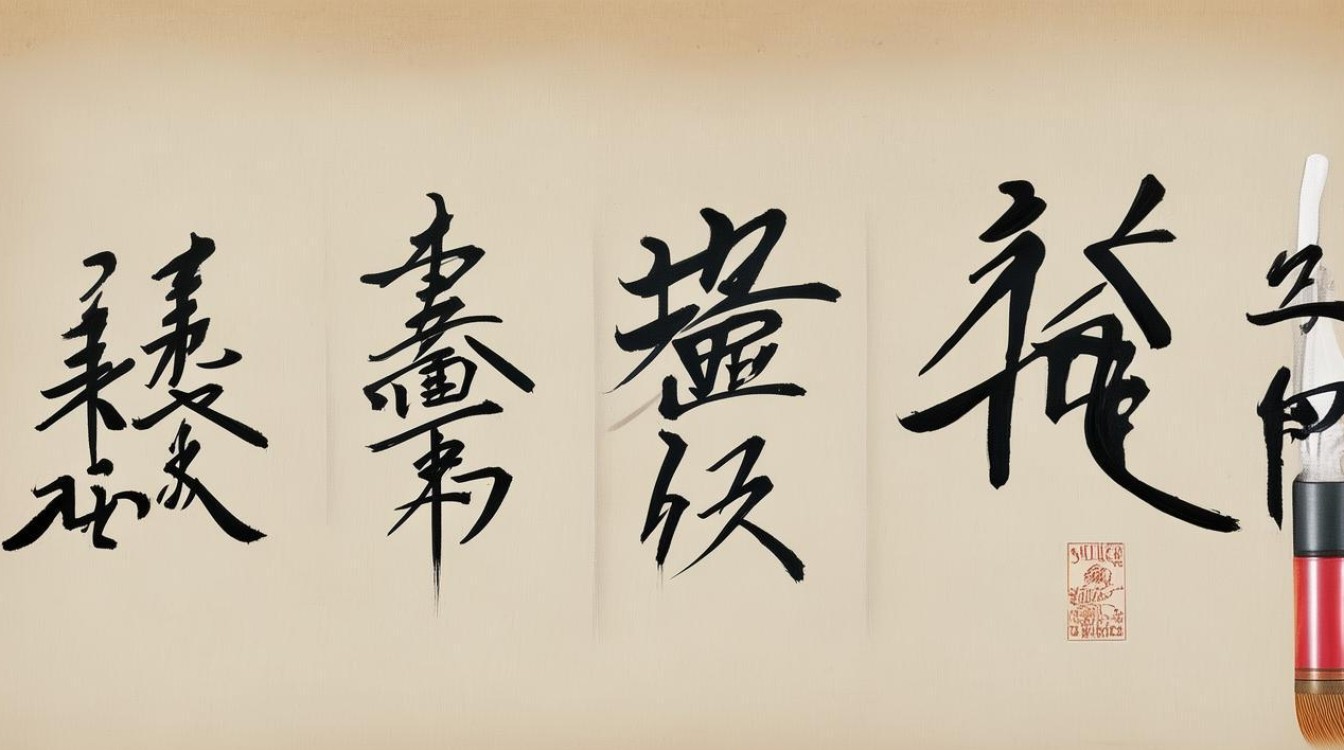

孙书海书法笔力遒劲,墨韵灵动,章法严谨,尽显传统功底与个人风格,极具艺术感染

艺术风格的多维建构

孙书海的书法体系建立在扎实的传统根基之上,又突破程式化束缚,呈现出多元统一的艺术面貌,其核心特征体现在三个方面:线条的生命律动、空间的节奏张力与意境的文化深度。

| 艺术要素 | 表现形式 | 典型特征 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,侧锋辅之;提按顿挫间形成粗细、枯润的丰富变化 | 骨力洞达,血肉丰盈 |

| 结体 | 打破均衡法则,通过欹侧造险、疏密对比强化视觉冲击力 | 险中求稳,奇正相生 |

| 章法 | 注重整体气韵贯通,行距与字距的虚实关系营造呼吸感 | 疏可走马,密不透风 |

| 墨色 | 善用涨墨与飞白,墨分五色的层次感赋予画面音乐般的韵律 | 浓淡干湿,交响成趣 |

| 节奏 | 书写速度随情感起伏变化,疾涩相生形成独特的节奏旋律 | 急处若惊鸿掠影,缓处似闲云驻岫 |

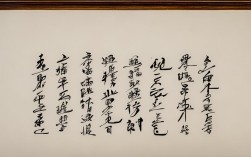

这种多维度的艺术建构,使他的作品既保留了篆隶楷行草各体的本质特征,又注入了强烈的个性化表达,如《赤壁赋》长卷中,行草相间却浑然一体,既有怀素的狂放气度,又兼具米芾的刷字意趣,更融入了自身对文本意境的理解。

经典作品深度赏析

《兰亭序》临创系列

此系列堪称孙书海致敬传统的典范之作,不同于简单模仿,他在王羲之潇洒流美的基调上,强化了笔锋翻绞带来的立体感,观察单字“畅”的处理:左部竖画以战掣笔法写出金石味,右部捺画却化作绵长的拖尾,刚柔并济间暗合“天朗气清”的文境,整幅作品通过墨色的渐变——起首浓墨凝重如积雨云层,渐次转为淡墨轻岚,完美复现曲水流觞的雅集场景。

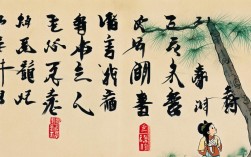

《自作诗十二条屏》

该组巨制集中体现其大字创作的驾驭能力,每屏四尺整张宣纸仅书一句七言诗句,留白占比超过60%,却毫无空疏之感,秘诀在于他对“计白当黑”原理的创新运用:字内空间极度压缩,笔画间几乎无空隙,而字外留白反而成为视觉焦点,如“大漠孤烟直”中的“直”字末笔垂露,长达两米有余,如同沙漠中升起的狼烟,将观者视线引向苍茫远方。

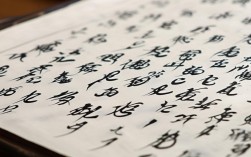

《金刚经》小楷册页

这件微观杰作展现了惊人的控制力,数万字的小楷书写中,每个点画都精准到位,却又非机械复制,细察可见微妙差异:相同结构的“佛”字在不同位置呈现各异姿态,或端庄如坐莲菩萨,或灵动似飞天散花,更令人惊叹的是他对纸张纹理的利用——刻意选择略带粗糙的手抄纸,让笔触与纤维摩擦产生的飞白效果,恰似古刹石碑历经风雨侵蚀的痕迹。

技法创新的实践路径

孙书海的艺术突破源于对传统技法的创造性转化:

- 工具改良:定制兼毫大笔,笔杆加重以增强稳定性,特别适合书写丈二匹巨制;

- 执笔革命:采用“悬臂游龙”式执笔法,手臂带动全身力量贯注笔端,实现长线条的持续发力;

- 材料实验:除常规宣纸外,尝试在绢帛、陶器、金属板上创作,探索不同介质对笔墨的表现力;

- 速度调控:发明“三速交替法”——起笔缓行蓄势,中段加速奔雷,收笔骤停定格,形成独特的节奏脉冲。

这些技术创新并非炫技,而是服务于艺术表达的需要,例如在《黄河颂》创作中,他用特制排刷蘸取赭石色矿物颜料,配合快速横扫的笔势,真切再现黄河奔涌的磅礴气势。

文化精神的当代诠释

孙书海的书法始终承载着深沉的文化自觉,其作品中反复出现的母题包括:

- 文人意象:梅兰竹菊四君子题材常以变形手法呈现,如将梅枝处理为金石拓片般的斑驳质感;

- 哲学思辨:书写《道德经》《论语》时,会根据文字内容调整书风——《道经》用篆籀笔意显高古,《论语》则以汉简风貌见淳厚;

- 家国情怀:重大历史节点创作的主题作品,既保持艺术独立性,又巧妙融入时代元素,如庆祝香港回归的长卷中,隐约可见紫荆花图案融入笔画走势。

这种文化担当使其作品超越单纯的视觉艺术,成为可触摸的精神载体,收藏家评价其作品“远观夺人眼目,近读耐人寻味,久视启人心智”,正是对其艺术价值的精准概括。

相关问答FAQs

Q1:普通爱好者如何入门学习孙书海老师的书法风格?

A:建议分三步走:①夯实基础:先用三年时间精研《曹全碑》《圣教序》等经典碑帖,掌握基本笔法;②专项突破:选择老师某类成熟作品进行针对性临摹,重点体会其特有的节奏处理方式;③个性融合:在熟练把握技法规律后,尝试加入自己的理解进行意临,切忌直接模仿表面形态,需理解“形神兼备”的创作逻辑。

Q2:孙书海书法中使用的特殊技法是否会增加临摹难度?

A:确实存在技术门槛,但关键在于把握核心原则而非机械复制,例如他的“破锋飞白”看似偶然为之,实则是对笔锋走向、行笔速度、纸张湿度的综合把控,初学者可先从控制毛笔含水量入手(建议使用生宣练习),逐步体会不同湿度下笔触的变化规律,所有特殊效果都建立在扎实的基本功力