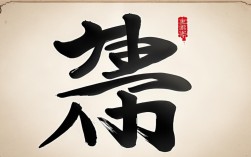

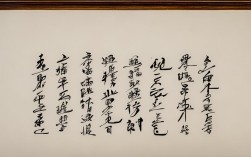

集米芾字成作,撷取其行书精髓,笔势跌宕酣畅,墨韵浑厚苍劲,虽为集字却能贯通原迹神采,尽显宋四家之一

集米芾字的本质特征

| 维度 | 内涵解析 | 典型表现 |

|---|---|---|

| 素材来源 | 仅使用米芾存世墨迹中的现成单字(含异体、异构写法),禁止自行改造笔画形态 | 《苕溪诗卷》《蜀素帖》等刻本 |

| 风格统一 | 需完整复现米芾“刷字”技法:侧锋取势、翻绞裹锋、枯润相生的笔墨节奏 | “八面出锋”的立体感 |

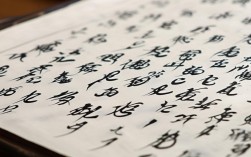

| 气韵贯通 | 虽为拼组文字,但整体章法须符合米芾惯用的疏密对比、欹侧呼应的空间构成规律 | 字组间虚实关系的动态平衡 |

| 文献依据 | 需有明确出处,避免生造伪托,体现学术严谨性 | 诗词文赋均标注原始文献来源 |

创作流程与技术要点

前期准备阶段

- 建立字库档案:系统梳理米芾各时期代表作(如《多景楼诗》《虹县诗》),按部首、结构分类建立电子字库,标注每字出处及书写特征。

- 文本筛选原则:优先选用米芾高频使用的成熟字形,避开残损模糊或特殊变形之字,若遇缺字,可采用“借形法”(如同一偏旁的不同变体替换)。

- 纸本模拟实验:在宣纸上试写目标文字,检验笔画衔接的自然度,特别注意连笔、牵丝等细节是否符合米芾习惯。

正式创作阶段

| 步骤 | 操作规范 | 常见误区 |

|---|---|---|

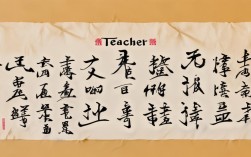

| 布局谋篇 | 遵循米芾“风樯阵马”的章法理念,首字领起气势,末字收束余韵,行间错落似乱石铺街 | × 机械排列成网格状 |

| 单字放大 | 采用“九宫格定位法”,逐笔校准起收位置,保留原迹的倾斜角度与重心偏移量 | × 强行拉正导致呆板僵化 |

| 墨色调控 | 模仿米芾“浓墨宰相”特质,通过宿墨、涨墨营造层次感,枯笔飞白需自然生成 | × 刻意涂抹伪造沧桑效果 |

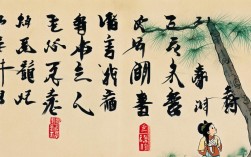

| 钤印配合 | 选用宋元风格朱文印鉴,印章位置避开主笔交叉处,起到画龙点睛而非喧宾夺主作用 | × 滥用现代闲章破坏古意 |

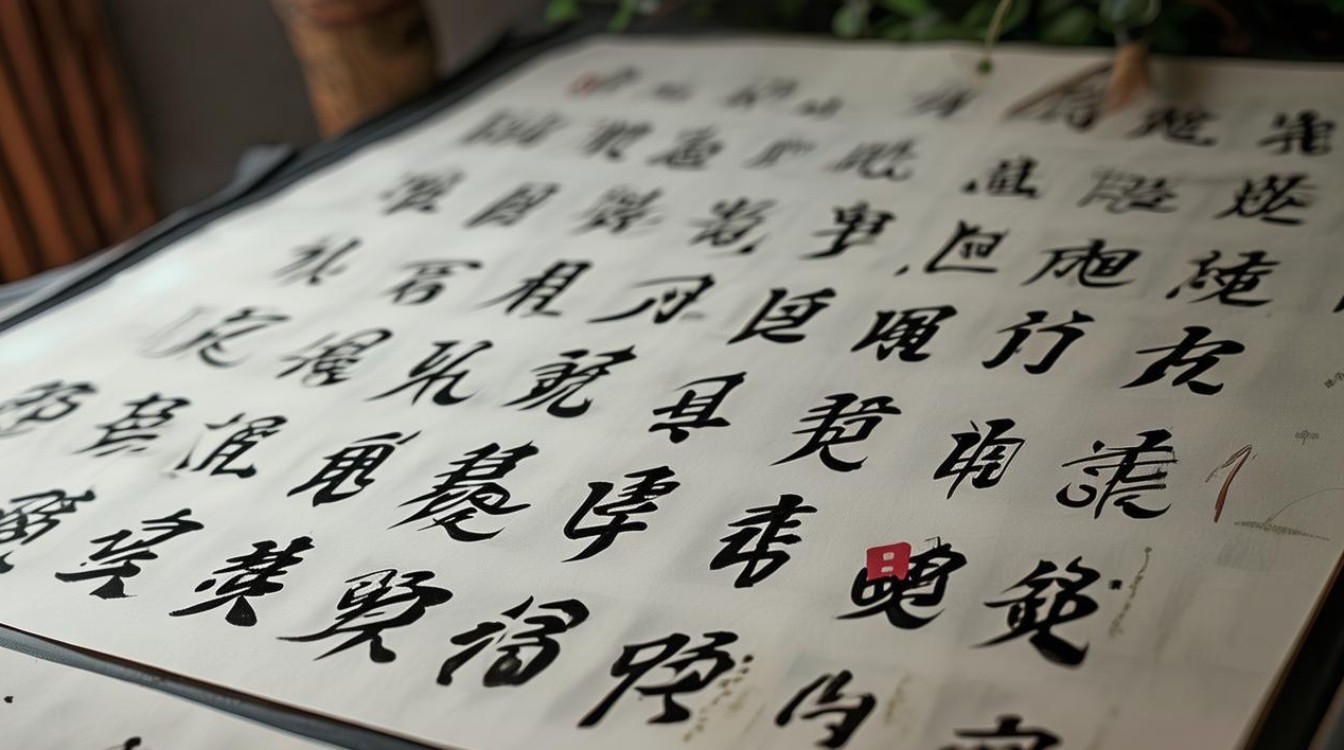

质量检验标准

- 三级校验制度:初校字形准确性→复校笔法连贯性→终校整体协调性,重点核查转折处提按使转是否到位,如横画末端的驻锋回腕动作是否再现。

- 专家盲测机制:邀请未参与创作的研究者对照米芾真迹进行鉴别,若无法辨识则为成功之作。

经典案例剖析

案例1:《千字文》集米芾字卷(明·董其昌辑)

| 项目 | 实施策略 | 艺术成就 |

|---|---|---|

| 选字策略 | 70%取自《研山铭》《珊瑚帖》,30%辅以《苕溪诗帖》补充 | 完美呈现米芾由早年至成熟的演变轨迹 |

| 突破创新 | 创造性地将《蜀素帖》中的草书写法融入楷书结体,形成“静中有动”的独特韵律 | 开创集字创作的新范式 |

| 历史影响 | 此作成为后世集米芾字的标准范本,清代何绍基曾据此编撰《集米襄阳大字册》 | 确立集字创作的学术规范 |

案例2:现代计算机辅助集字实践

随着数字技术的发展,当代创作者运用AI图像识别技术建立超高精度米芾字库,可实现:

- 智能匹配:输入任意文本自动推荐最接近的米芾字形;

- 动态预览:实时显示不同组合方案的视觉效果;

- 数据纠错:自动检测笔画方向、粗细与原迹的偏差率。 但需警惕过度依赖技术导致的“数码味”,仍需人工干预保留手写温度。

艺术价值与争议焦点

正面意义

✅ 文化传承:使米芾书风突破原有载体限制,实现跨时空传播; ✅ 创作训练:锻炼书家对经典范式的解构与重组能力; ✅ 普及教育:降低接触门槛,让更多人感受米芾艺术魅力。

争议辨析

⚠️ 原创性质疑:有人认为集字本质是“高级复印机”,缺乏真正的艺术创造力,对此需明确:成功的集字作品恰似交响乐改编——虽用既定音符,却能谱写全新乐章。 ⚠️ 风格稀释风险:不当组合可能导致米芾特有的“险劲”变为“怪诞”,解决方案是建立“风格阈值模型”,量化分析笔画斜度、墨色浓度等参数的安全区间。

常见问题解答(FAQs)

Q1:如何判断一幅集米芾字的作品是否合格?

A:可参照“三似三不似”原则:① 形似(单字结构准确)、② 神似(笔法特征鲜明)、③ 势似(整体气息连贯);① 不似印刷体般刻板、② 不似儿童描红般稚嫩、③ 不似美术字般程式化,建议对照米芾代表作局部进行细节比对。

Q2:初学者能否尝试集米芾字创作?

A:不建议直接上手,应先完成三个阶段的积累:① 精临米芾代表作3年以上,掌握其基本笔语言;② 专项训练单字拆解能力,能准确提取指定字的部件;③ 研读历代集字佳作,理解组合规律,推荐从四字吉语开始练习,逐步过渡到短篇诗文。