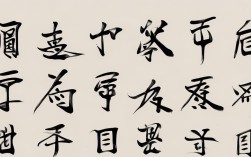

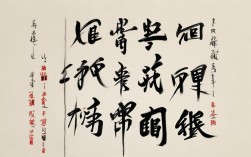

刻字书法融刀法与笔意于一体,线条刚劲流畅,布局疏密相生,方寸间尽显金石气韵,兼具雕刻力度与墨迹神采,令人品味独特

刻字艺术的历史脉络与发展特征

| 时代 | 典型载体 | 风格特征 | 技术突破 |

|---|---|---|---|

| 先秦至秦汉 | 青铜器铭文、秦刻石 | 线条刚劲挺拔,结体严谨规整,体现大一统的秩序感 | 金文铸造技术成熟,李斯小篆规范确立 |

| 汉魏南北朝 | 汉碑、墓志铭 | 隶书波磔分明,楷书初具规模,出现“蚕头燕尾”的典型特征 | 凿刻技法提升,能精准再现墨迹神采 |

| 隋唐 | 碑碣、造像记 | 楷书法度森严,行书流畅自然,颜筋柳骨成为典范 | 双刀冲刀法普及,阴阳刻法并存 |

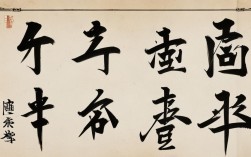

| 宋元明清 | 摩崖石刻、楹联匾额 | 尚意书风盛行,行草奔放洒脱,篆隶复古创新 | 锤凿结合工艺完善,浅浮雕效果增强 |

| 近现代 | 砚铭、印章 | 个性化创作凸显,传统技法与现代审美融合 | 电动工具辅助,微雕技术突破毫米级精度 |

刻字艺术的核心要素解析

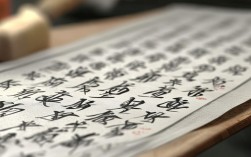

线质之美

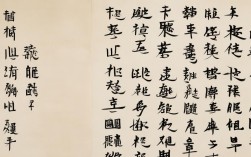

优秀刻字作品最显著的特征在于对笔画质感的高度还原,以《张猛龙碑》为例,其方笔斩截处可见刀锋凌厉之感,而圆转处又保留毛笔提按的韵律,这种“刀笔互见”的效果源于匠人对石材特性的深刻理解——青石质地细密适合精雕细琢,花岗岩则需采用深峻的刀法强化视觉冲击力。

空间重构

不同于平面书写,刻字需考虑三维空间的经营,敦煌莫高窟第323窟的《王玄策行记》,利用天然岩面起伏制造出文字若隐若现的层次感,当代名家沃兴华创作的《心经》巨制,通过深浅不一的凿痕形成光影律动,使文字仿佛悬浮于石面之上。

残缺美学

风化侵蚀带来的斑驳痕迹常成为刻字作品的特殊魅力,西安碑林中的《开成石经》,历经千年风雨剥蚀,部分字口形成自然的飞白效果,这种“屋漏痕”般的沧桑感是任何新刻作品难以复制的时间印记。

经典作品赏析实例

| 作品名称 | 年代 | 书体 | 艺术特色 | 观赏重点 |

|---|---|---|---|---|

| 《石门颂》 | 东汉 | 隶书 | 纵逸舒展的长画与舒展的波磔,展现汉隶雄浑大气 | 观察主笔延伸带来的动态平衡 |

| 《龙门二十品》 | 北魏 | 魏碑体 | 方笔斩截配合斜势结构,体现鲜卑族刚健质朴的审美趣味 | 注意撇捺角度的独特处理 |

| 《瘗鹤铭》 | 东晋 | 楷隶过渡体 | 水浸形成的朦胧笔触,被称为“水中仙迹” | 体会湿拓效果营造的空灵意境 |

| 《泰山经石峪》 | 北齐 | 大字楷书 | 单字径尺的巨大体量,通过光影变化产生震撼的视觉张力 | 观察日照下字口的明暗渐变 |

| 《琅琊台刻石》 | 秦代 | 小篆 | 李斯亲监的标准秦篆,线条匀净如玉箸,结构对称严谨 | 感受圆转笔画的极致控制力 |

鉴别优劣的四大标准

-

刀法精准度:优质刻字应做到“毫发无憾”,特别是起收笔处的顿挫转折,需与原帖笔意高度吻合,如《九成宫醴泉铭》宋拓本中欧阳询的险峻笔势,在最佳传本中仍能透过刀痕感知运笔速度。

-

留白处理:高明的刻手懂得“计白当黑”,像《兰亭序》冯承素摹本后的历代题跋,虽密集却不显拥挤,得益于对字间空白的精妙计算。

-

材质适配性:不同石材呈现迥异效果——大理石适合表现细腻的行草,砂岩则擅长粗犷的魏碑,苏州园林中的名人题刻多选用太湖石,正是取其吸水性可增强墨色渗透感。

-

时空完整性:真正有价值的古刻必是书丹者、镌刻者、历史背景三者的统一。《熹平石经》之所以珍贵,不仅因蔡邕的书艺,更因汉代官方校勘的文化意义。

当代创作趋势观察

随着科技发展,数控雕刻机可实现像素级精度复制,但这并未削弱手工刻字的价值,相反,艺术家们开始探索新材料的可能性:钛合金板上的激光镭射产生金属光泽,玻璃底面的反刻技术创造透光效果,甚至尝试将AR技术融入传统碑林展示,这些创新都在拓展刻字艺术的边界,但其核心仍在于对“刀笔对话”本质的追求。

相关问答FAQs

Q1:初学者如何选择适合临摹的刻字范本?

A:建议从清代以前的成熟碑刻入手,优先选择保存完好、字口清晰的整拓本,入门可选《曹全碑》(秀美)、《乙瑛碑》(端庄)等汉隶经典,待掌握基本刀法后,再挑战《张迁碑》这类古拙风格的佳作,注意选择带释文的版本,便于对照学习。

Q2:家庭收藏的小型刻字作品该如何保养?

A:①避光防潮:避免阳光直射导致褪色,湿度控制在50%-60%;②定期除尘:用软毛刷轻扫,禁用湿布擦拭;③隔离接触:佩戴棉质手套拿取,防止汗液腐蚀;④专业修复:若出现细微裂隙,应及时请文物修复师处理