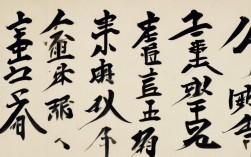

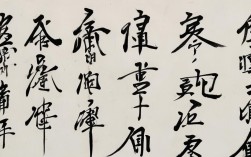

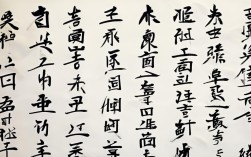

《春》字书法墨韵酣畅,起笔藏锋蓄势,行笔劲健洒脱,收笔回锋凝练,枯润相生的线条勾勒出春意盎然之境,结体疏密有致,尽显东方美学意

文字学溯源:从甲骨文到楷书的形态嬗变

“春”字初文见于殷商甲骨文,作“𡗗”“芚”形,上部为草木破土而出的象形符号,下部为“日”字,取义“日光照耀万物复苏”,金文阶段强化了声符“屯”,形成形声兼备的结构,小篆定型为“艸+屯+日”的组合,许慎《说文解字》释为“推也,从艸从屯从日”,揭示其蕴含的时间推进之意,至隶书阶段,笔画开始扁平化处理,楷书最终确立“三横一竖”的主体架构,这种结构稳定性为后世书法创作提供了基础范式。

| 时期 | 典型特征 | 代表字形 | 核心审美倾向 |

|---|---|---|---|

| 甲骨文 | 象形为主,线条瘦劲 | 𡗗(手拓片) | 自然质朴的生命律动 |

| 金文 | 增加装饰性笔画,结构松散 | 籒文“春” | 庄重肃穆的祭祀氛围 |

| 小篆 | 线条匀称,曲线优美 | 李斯《峄山碑》 | 规范统一的秩序之美 |

| 隶书 | 蚕头燕尾,横向舒展 | 《曹全碑》 | 波磔分明的节奏韵律 |

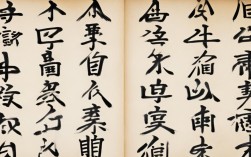

| 楷书 | 方正平直,法度严谨 | 欧阳询《九成宫醴泉铭》 | 端庄典雅的庙堂气象 |

书体演变规律:动态平衡的艺术哲学

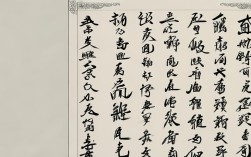

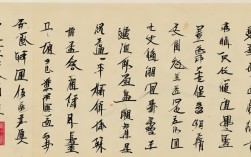

行书:“春”字最具表现力的书体

行书打破楷书的严整束缚,通过牵丝映带实现笔势贯通,王羲之《兰亭序》中“春”字的处理堪称典范:首笔短横起笔藏锋,次笔长横向左下方倾斜形成动势,竖画采用悬针入木三分之法,末笔捺画重按缓提,形成雁尾般的舒展效果,这种处理使文字既保持可识性,又充满音乐般的节奏感。

草书:抽象化的抒情表达

怀素《自叙帖》中的“春”字已高度符号化,起笔如惊蛇入草,转折处连绵缠绕,收笔戛然而止,狂草书家将“春”字拆解为点画交织的视觉迷宫,通过墨色的浓淡干湿变化模拟春风拂面的触感,此时文字的功能已超越记录语言,成为纯粹的情感载体。

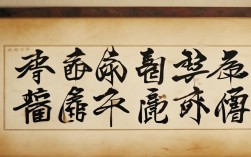

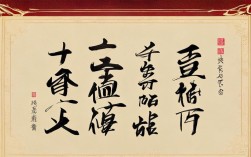

篆书:复古主义的仪式感

邓石如所书“春”字遵循大篆遗韵,线条圆转流畅如春藤盘绕,结体修长似新柳初绽,其独特之处在于刻意保留古文字形的某些特征,如将“日”部写作圆形而非方形,营造出穿越时空的历史纵深感。

经典作品深度解析

例1:赵孟頫《洛神赋》中的“春”字

此作用笔精到至极:横画起笔露锋轻入,行至中部渐加压力,收笔回锋形成方切;竖画采用垂露法,末端圆润似玉珠垂坠;撇捺交待清晰,捺脚厚重与细若游丝的挑画形成强烈对比,整体布局疏密得当,三个横向笔画间距均匀,纵向笔画贯穿全字,体现赵体“温润闲雅”的审美特质。

例2:米芾《蜀素帖》中的“春”字

典型的刷字风格在此展现无遗:侧锋入纸角度极大,导致笔画边缘产生飞白效果;快速运笔过程中适时调整笔锋方向,使线条粗细变化剧烈;字势向右上方倾斜,营造出风雨欲来的动感,恰合“春风骤至”的意境。

创作要素拆解表

| 构成要素 | 技术要点 | 美学效果 |

|---|---|---|

| 笔画粗细 | 主横画加粗至其他笔画2倍,次横画减细 | 强化视觉重心,模拟春雷震响 |

| 线条曲直 | 竖画微带弧度似嫩竹生长,撇画呈S型轨迹 | 赋予文字生长态势 |

| 墨色层次 | 起笔饱蘸浓墨,行至中部渐枯,收笔复蘸清水 | 表现春雨润物的渐变过程 |

| 空间布白 | 左下部留出三角形空白区,右上角密集排列 | 营造阴阳相生的呼吸感 |

| 章法呼应 | 若多字组合,“春”字末笔捺画可延伸至邻字起笔处 | 实现字间气息贯通 |

文化象征的多重解读

-

农耕文明的时间坐标:在传统历法中,“春”标志着冬藏结束与春耕开始,书法作品中常通过舒展的笔画表现土地解冻、百虫苏醒的场景,清代何绍基书写的“春”字特意拉长竖画,隐喻农具犁铧破土而出的力量感。

-

文人精神的季节投射:苏轼《赤壁赋》手稿中的“春”字带有明显战抖笔迹,恰与其贬谪黄州时的心境相契合——表面看似颓唐的线条背后,暗含着“一蓑烟雨任平生”的豁达。

-

民俗信仰的物质转化:民间春联中的“春”字多用金粉书写,取“黄金满地”的吉兆,部分地区保留着立春日咬春卷习俗,书法家会在特制薄纸上创作微型“春”字,供民众食用以求福运。

当代创作实践建议

- 工具选择:生宣纸配羊毫长锋最适合表现“春”的流动感,若追求金石味可用兼毫笔蘸取少量宿墨。

- 色彩运用:突破黑白局限,尝试花青+藤黄调和出的嫩绿色系,或朱砂点缀桃红色花瓣元素。

- 装裱创新:采用扇面形制表现春风流动感,或装裱于镂空木质底板上形成光影交错的效果。

相关问答FAQs

Q1:初学者临习“春”字应选择哪个版本的字帖?

A:推荐从赵孟頫《胆巴碑》入手,该碑刻工精良,笔画起收清晰可见,每日专注练习三个完整“春”字,重点观察横画的角度变化和竖画的垂直度,两周后可过渡到米芾手札体会动态书写。

Q2:如何在斗方作品中安排“春”字与其他元素的构图?

A:可采用“三角构图法”——将“春”字置于画面左下方,右上方题写七言诗句,下方盖压角章形成视觉锚点,注意字与印章的色彩对比,朱文印宜配冷色调背景,白文印适合