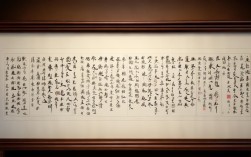

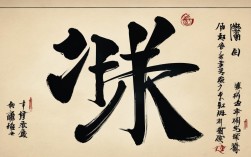

书法作品签名图片融笔墨神韵于一体,以灵动飘逸的字体展现创作者个性,兼具艺术美感与身份标识功能,常

历史脉络与发展演变

| 时期 | 主要特征 | 代表载体 |

|---|---|---|

| 秦汉时期 | 篆隶为主,官印私章并行,注重对称规整 | 竹简帛书、青铜器铭文 |

| 唐宋时期 | 行草书盛行,文人雅士追求笔墨情趣,落款格式渐趋固定 | 手札信笺、书画长卷 |

| 明清时期 | 个性化强化,出现斋馆号、别号等多元署名方式 | 立轴册页、扇面斗方 |

| 近现代 | 中西结合,印章与签名并存,数字化技术催生新型呈现方式 | 出版物、网络平台、数字藏品 |

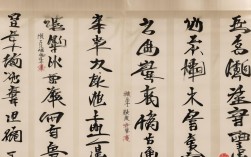

早期签名以实用为主,随着文人阶层兴起,逐渐发展为艺术创作的有机组成部分,明代董其昌提出“画之款识犹人之眉目”,确立了题跋落款的审美地位,清代碑学运动推动金石气入墨,使签名风格更趋雄浑古拙。

核心艺术特征解析

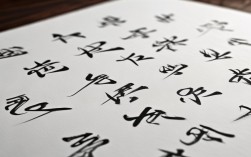

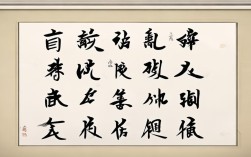

笔触语言体系

- 力度控制:通过提按顿挫表现线条厚度变化,如颜真卿《祭侄稿》签名中枯笔飞白的处理

- 节奏韵律:行笔速度形成的虚实对比,王羲之《兰亭序》后记签名展现流畅的节奏感

- 墨色层次:浓淡干湿的渐变运用,徐渭狂草作品中墨色的自然渗化效果尤为典型

构图美学法则

| 要素 | 具体要求 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 空间留白 | 遵循“疏可走马,密不透风”原则,营造呼吸感 | 八大山人画作边角式签名 |

| 主次关系 | 主体姓名与附加元素(年月/地点/印章)的比例协调 | 吴昌硕书画作品中的朱文押角章 |

| 动静平衡 | 静态文字与动态笔画的视觉调和 | 傅抱石破锋飞白技法的应用 |

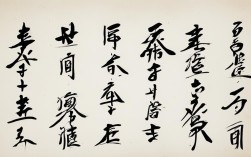

个性表达维度

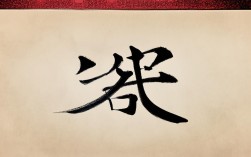

- 书体选择:楷书显端庄、行书见灵动、草书抒豪放、篆隶示古雅

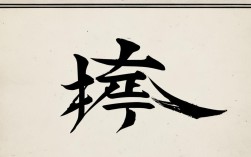

- 变形处理:在保持可识读性前提下进行适度夸张,如齐白石将“木”字末笔拉长的标志性写法

- 符号系统:专属印章、特定符号的组合使用,形成辨识度高的个人图式

专业设计要素清单

| 项目 | 说明 | 禁忌事项 |

|---|---|---|

| 字体适配 | 根据作品风格选择对应书体,工稳型作品宜用楷书,写意类可选草书 | 过度追求怪异导致难以辨认 |

| 尺寸比例 | 签名面积占画面1/8-1/6为宜,横幅作品适合横向排列 | 过大喧宾夺主,过小影响观赏 |

| 色彩搭配 | 传统采用黑白灰,现代创作可加入淡彩,需注意与画面主色调协调 | 使用高饱和度颜色破坏整体和谐 |

| 位置经营 | 常见于右下角、左下角或空白处,避免遮挡主体内容 | 随意涂抹破坏画面完整性 |

| 印章配合 | 姓名章与起首章呼应,闲章点缀需符合文意 | 印章数量过多造成视觉混乱 |

创作实施流程

- 前期准备:收集作者常用签名样本,分析书写习惯特征

- 方案设计:制作3-5版不同风格的初稿,包含完整版(带印章)和简化版

- 模拟测试:将设计方案叠加至原作复印件上,检验视觉效果

- 精细调整:根据实际效果修改笔画粗细、间距疏密等细节

- 最终确认:获得作者认可后,采用专业设备进行高精度扫描或微喷印刷

特别提示:对于文物级古籍善本,需采用无酸棉纸+矿物颜料的传统工艺进行修复性添加。

典型应用场景对照表

| 场景类型 | 功能需求 | 技术要求 | 示例应用 |

|---|---|---|---|

| 艺术展览 | 强化作品完整性 | 高保真复制,色彩还原度≥98% | 博物馆级装帧的限量版画册 |

| 学术研究 | 确保版权归属 | 防伪水印+微缩文字嵌入 | 论文集封面作者身份标注 |

| 商业授权 | 防止盗用仿冒 | 动态数字证书+区块链存证 | 品牌联名产品的包装设计 |

| 私人收藏 | 提升藏品附加值 | 手工装裱+定制锦盒 | 名家手迹复刻卷轴 |

| 数字媒体 | 适应多终端显示 | 矢量文件+多分辨率适配 | 电子图书中的作者介绍页 |

注意事项与误区规避

- 法律边界:不得擅自修改他人作品签名,临摹学习需注明出处

- 技术限制:数码生成签名应保留毛笔笔触质感,避免电脑字体痕迹

- 文化尊重:涉外使用时需考虑跨文化接受度,外文翻译建议采用书法体英文

- 保存规范:纸质签名应使用档案级墨水,避免紫外线直射导致的褪色

相关问答FAQs

Q1:如何判断一幅书法作品上的签名是否为真迹?

A:需综合考察三个层面:①笔法特征(起收笔习惯、连笔方式);②墨色层次(新旧程度是否一致);③印章匹配度(印鉴备案记录比对),专业鉴定还需借助红外光谱分析纸张老化程度。

Q2:现代数码签名能否替代传统手写签名的艺术价值?

A:数码技术可实现精准复刻,但缺乏原始笔触的温度感,真正具有收藏价值的仍是原创手写签名,数码版本更适合作为传播用途的辅助手段,若需长期保存,建议同步