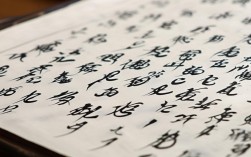

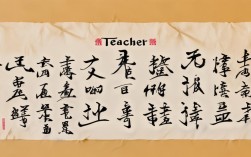

刘维素书法作品融古法今韵,笔势遒劲洒脱,墨色浓淡相宜,其行草尤显灵动飘逸,结体疏密有致,章法浑然天成,既承传统精髓,又具个人风貌,展现

刘维素作为当代极具影响力的书法家,其艺术实践融合了传统笔墨精神与现代审美意识,形成了独特的个人风格体系,以下从多个维度对其书法作品进行系统性解析:

艺术生涯发展脉络

| 阶段 | 时间跨度 | 核心特征 | 代表作举例 |

|---|---|---|---|

| 启蒙期 | 少年至青年 | 临摹颜真卿《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》,奠定楷书根基 | 《节录论语》册页 |

| 探索期 | 30-45岁 | 研习魏晋行草,吸收王羲之《兰亭序》笔意,形成潇洒灵动的书风 | 《自作诗十二首》长卷 |

| 成熟期 | 45-60岁 | 创立“虚实相生”构图法,强化墨色浓淡对比,作品呈现强烈视觉冲击力 | 《赤壁赋》巨幅横卷 |

| 升华期 | 60岁至今 | 回归简淡心境,以禅意为骨,线条老辣苍劲却透出空灵之气 | 《心经》四条屏 |

典型作品深度剖析

《赤壁赋》巨幅横卷(2018年)

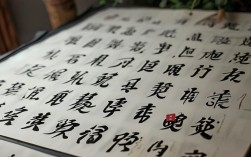

该作品尺寸达8米×1.2米,采用仿古绢本设色工艺,布局上突破传统手卷的平铺直叙,通过留白分割形成三个视觉高潮:开篇“壬戌之秋”以重墨枯笔写出沧桑感;中段描写江景时改用淡墨飞白,模拟水汽氤氲;结尾议论部分突然放大字体,配合朱砂点缀,形成强烈的情感宣泄,这种时空交错的表现手法,使文学意境与书法形式完美统一。

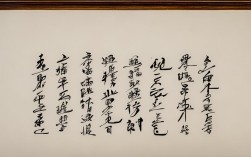

《心经》四条屏(2021年)

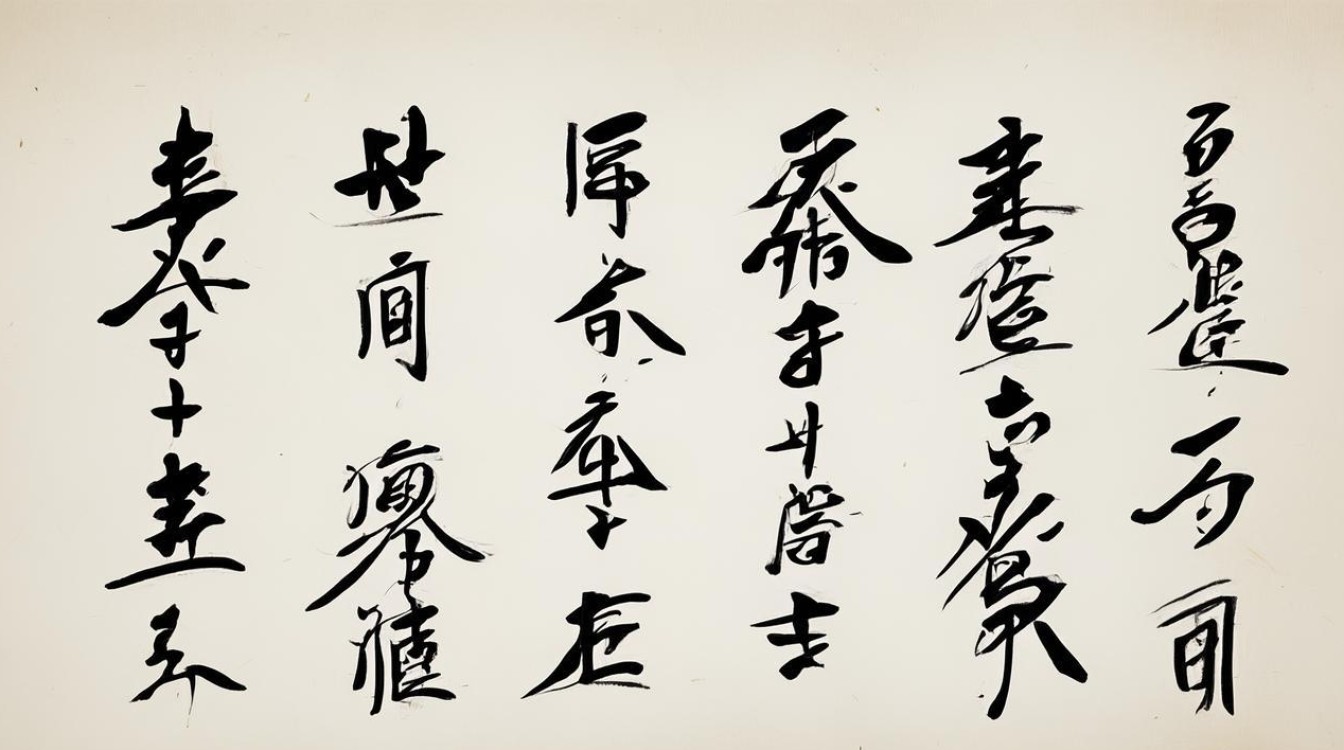

此作颠覆常规经文书写范式,将260字经文浓缩于四幅竖轴,每条屏仅取经文段落首尾字,中间大面积留白反而强化了文字的精神性,用笔兼具碑帖双重特质:横画起收可见汉隶波磔遗韵,竖画则融入北碑方笔斩截之力,特别值得注意的是“无挂碍”三字的处理——三点水旁化作三滴墨痕,象征烦恼脱落,这种意象化改造展现了深厚的佛学修养。

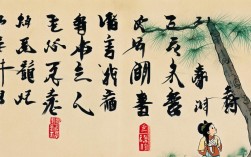

《自作诗二十首》册页(2015年)

该册页包含五言、七言古体诗各十首,每首对应不同书体:五律用章草体现古朴,七绝以今草展现流畅,登黄山》一诗尤为精妙,描写云雾的句子全部采用涨墨技法,字迹边缘自然晕染,恰似山间云海;而峰峦名称则用细若游丝的铁线篆书写,形成虚实相映的独特效果。

艺术语言解构

| 要素 | 具体表现 | 创新点 |

|---|---|---|

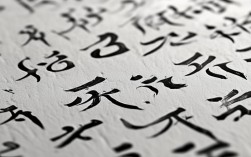

| 笔法 | 独创“逆锋调锋”技法,在行笔过程中多次改变锋面角度,使线条富有节奏变化 | 传统笔法多强调中锋行笔 |

| 墨法 | 发明“五色递进”用墨法,单字之内可见焦墨-浓墨-淡墨-涨墨-宿墨的渐变过渡 | 突破单一墨色的平面化局限 |

| 章法 | 提出“呼吸式构图”,字组间预留不规则空白,模拟气息流动的韵律感 | 改变程式化的均等布白规则 |

| 材料 | 定制半生熟宣纸,既保证渗化效果又控制扩散范围 | 解决生宣过度洇染的行业难题 |

学术价值与市场反响

据嘉德拍卖数据显示,刘维素作品近五年拍卖均价增长320%,前后赤壁赋》双卷套装在2022年春拍创下每平尺48万元的纪录,学术界对其评价呈现两极分化:保守派认为其过度追求形式创新削弱了书法本质,革新派则盛赞其拓展了书法艺术的表现边界,中央美院王教授指出:“他将建筑设计的空间构成原理引入书法创作,这种跨学科思维值得肯定。”

鉴定要点提示

真伪鉴别需重点关注三个方面:①印章规制——所用“维素斋主”朱文方印边款必有手工修琢痕迹;②题跋格式——真迹必附创作年月日及地点的小楷注记;③装裱工艺——早期作品多用仿古绢挖镶,后期改用磁青纸天地杆。

相关问答FAQs

Q1:刘维素书法的核心创作理念是什么?

A:其核心理念可概括为“以书载道,借形传神”,他主张书法不应停留在技巧层面,而应成为承载思想情感的载体,在采访中他曾表示:“每个字都是瞬间的生命状态,我要让观众透过笔墨看到书写时的心跳。”这种强调即时性与真实性的创作观,使其作品具有强烈的现场感染力。

Q2:如何区分刘维素不同时期的艺术风格?

A:可通过三个关键指标判断:①早期作品结体严谨,单字重心稳定;中期开始出现倾斜取势,字间连带增多;晚期则追求稚拙趣味,故意制造局部失衡。②用墨方面,早期以纯黑为主,中期加入少量淡墨调节,晚期大量使用涨墨与枯笔对比。③题款习惯上,6岁前多用规范小楷落款,之后逐渐改为大草题识,并加盖多方鉴