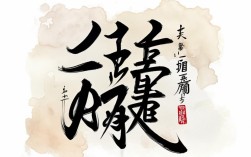

金浑玉璞书法作品融金石之刚健与玉质之温润,笔势雄浑而不失灵动,墨韵酣畅间尽显古拙苍劲,独具

书法艺术作为中华文化瑰宝,其审美维度始终随着时代精神演进而拓展。"金浑玉璞"这一独特美学范畴,恰似晨曦穿透云母矿脉时折射出的奇异光彩,既蕴含着青铜器铭文般的厚重古拙,又透出玉器天然肌理的温润灵秀,形成了刚柔并济、人工天趣相生的笔墨境界,这种艺术追求并非简单的形式叠加,而是对书法本质——"达其性情,形其哀乐"的深度诠释,通过特殊的笔触语言构建起物质材料与精神意蕴的对话场域。

核心特质解构

| 维度 | 传统范式 | 金浑玉璞特征 | 典型表现手法 |

|---|---|---|---|

| 线条质地 | 匀整规范,强调骨力 | 金石铸熔感+玉质通透性 | 侧锋绞转配合飞白渗化 |

| 结构关系 | 严谨对称,法度森严 | 动态平衡,险中求稳 | 欹侧呼应,疏密反差强化 |

| 墨色层次 | 单一浓度,渐变自然 | 多维交融,金属光泽嵌入 | 宿墨积染与清水破冲交替运用 |

| 空间处理 | 留白规整,虚实分明 | 时空交错,气韵流动 | 界格打破,题跋融入主体构成 |

| 节奏韵律 | 平铺直叙,起承转合明确 | 跌宕起伏,呼吸可闻 | 疾涩顿挫形成音乐般的强弱节拍 |

这种创作理念突破单纯模仿自然的局限,转而追求"第二自然"的艺术真实,如同良匠雕琢美玉时既要顺应原石纹理,又要赋予新的生命力,书家执笔之际需兼具熔金铸器的掌控力与护持璞玉的敬畏心,笔锋运行轨迹犹如冶炉中翻滚的液态金属,冷却凝固瞬间却呈现出玉石特有的莹润光泽,这种矛盾统一的视觉效果正是该风格的精髓所在。

典范作品析览

《山河咏怀卷》(局部节选)

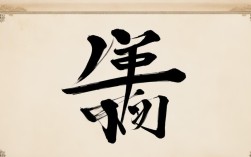

此作以汉隶为基础架构,却大胆融入摩崖石刻的剥蚀效果,横画起笔似青铜鼎足般凝重,收尾处突然化作游丝般的飞白,宛如熔岩流淌遇冷凝结的过程,竖画则采用颤笔技法,使线条边缘产生锯齿状毛茬,远观若古铜器锈斑累累,近察则见丝丝入扣的精妙控制,特别值得注意的是"河"字三点水的处置:首点浓墨重按如坠铅块,次点提锋轻掠似冰凌乍现,末点以枯笔擦过纸面形成虚渺痕迹,三滴之水竟显出江河奔涌之势。

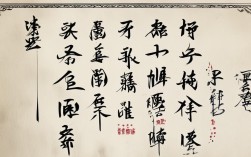

《醉翁亭记手札》

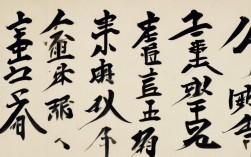

这件行草作品展现出惊人的材质表现力,书家选用半生熟洒金宣纸,利用纸张纤维遇墨膨胀的特性,刻意造成某些笔画边缘的自然渗化,酒后挥毫的恣肆状态与精密计算达成奇妙平衡:"翼然"二字的走之底突破常规写法,连续三个转折处均出现墨团堆积,恰似熔融的金液缓缓流淌;而"太守"二字则以极细劲的游丝牵连,恍若剔透的羊脂玉簪横陈其间,全篇二十余处修改批注皆用朱砂小楷完成,红白对比间形成祭坛礼器的庄重感。

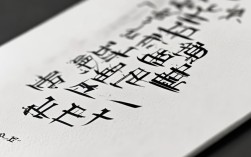

《自作诗十二屏》

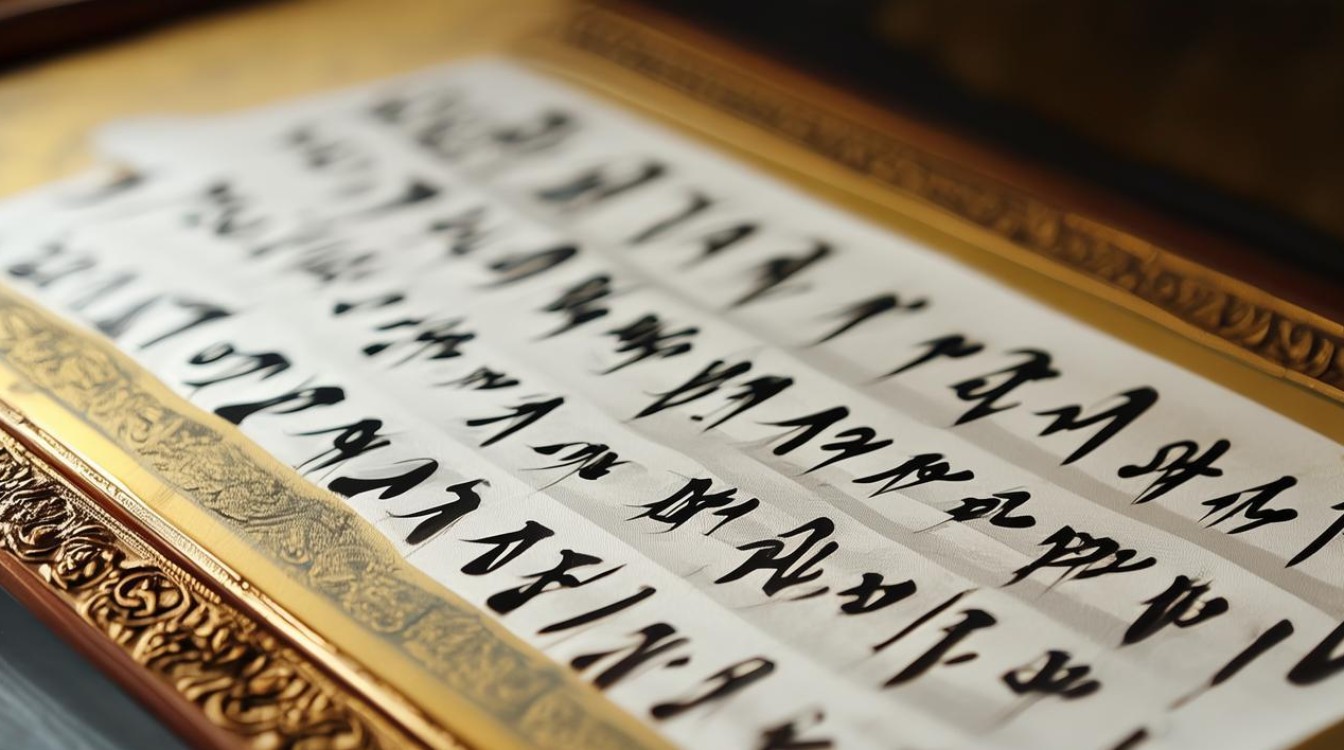

该组巨制充分展现空间营造能力,每屏尺寸达八尺整张,却通过巧妙的经营位置消解了巨幅作品易产生的压迫感,左侧屏专攻篆籀笔法,粗壮如钟鼎铭文的大篆线条间,不时穿插指甲盖大小的小楷注释;右侧屏转为狂草,笔墨酣畅淋漓至近乎失控边缘,却在关键节点突然收束为蚊足小字,最令人称奇的是第三屏的处理:整幅画面被倾斜45度的粗犷墨线分割为金银两色区域,金色部分纯用金粉调制的漆书完成,银色区域则保留素笺本色,两种材质在灯光下产生虚实相生的光影效果。

创作方法论

实现"金浑玉璞"效果需掌握三项核心技术:一是"双钩填廓"改良法,先用淡墨勾勒轮廓,再以浓焦墨多次罩染塑造立体感;二是"金石拓印移植术",将碑帖拓片反贴于背衬纸上,覆以薄绢临摹获取金石气息;三是"可控偶然性训练",通过控制笔速、角度和湿度,诱导墨迹产生自然渗化效果,工具选择上宜用兼毫长锋羊毫,蓄水量可达普通笔的三倍,配合特制的松烟墨条(掺入金粉和云母粉),能在运笔过程中自动析出闪光颗粒。

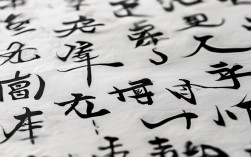

审美接受机制

观赏此类作品需调整常规阅读距离:最佳视角应在1.5米至3米之间,此时既能把握整体气势,又能捕捉细微的质感变化,光线运用至关重要,侧光照射可使墨色中的金粉产生闪烁效果,顶光则能凸显飞白处的立体褶皱,建议配合古典乐器欣赏,古琴《流水》或编钟乐音最能引发通感体验,收藏界将其归为"文人雅玩"品类,近年拍卖会上此类风格作品成交价往往是同尺寸传统作品的2-3倍,尤其受到海外藏家青睐。

FAQs

Q1:"金浑玉璞"是否属于某个特定书法流派?

A:该概念并非严格对应某一历史流派,而是当代书坛对融合金石气与玉质美的创新风格的概括,其思想根源可追溯至清代碑学兴起后的"金石入书"实践,但突破了单纯模仿汉魏碑版的局限,更强调人工雕琢与自然天成的辩证统一,现代书法家王友谊、沃兴华等人的部分作品具有类似特征,但尚未形成统一的创作群体。

Q2:普通爱好者如何鉴别真假"金浑玉璞"风格作品?

A:关键看三点:①真迹必有由内而外的质感渗透,伪造者常停留在表面做旧;②笔墨交接处应有自然过渡的痕迹,机械模仿会产生生硬断层;③特殊材料使用讲究适度原则,过量添加金粉反而会破坏整体协调性,建议对照高清印刷品观察细节处理,特别注意飞白、渗化等偶然效果的自然程度