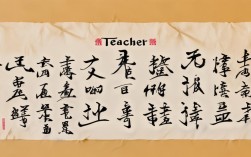

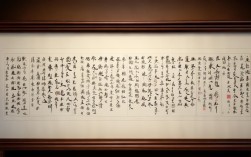

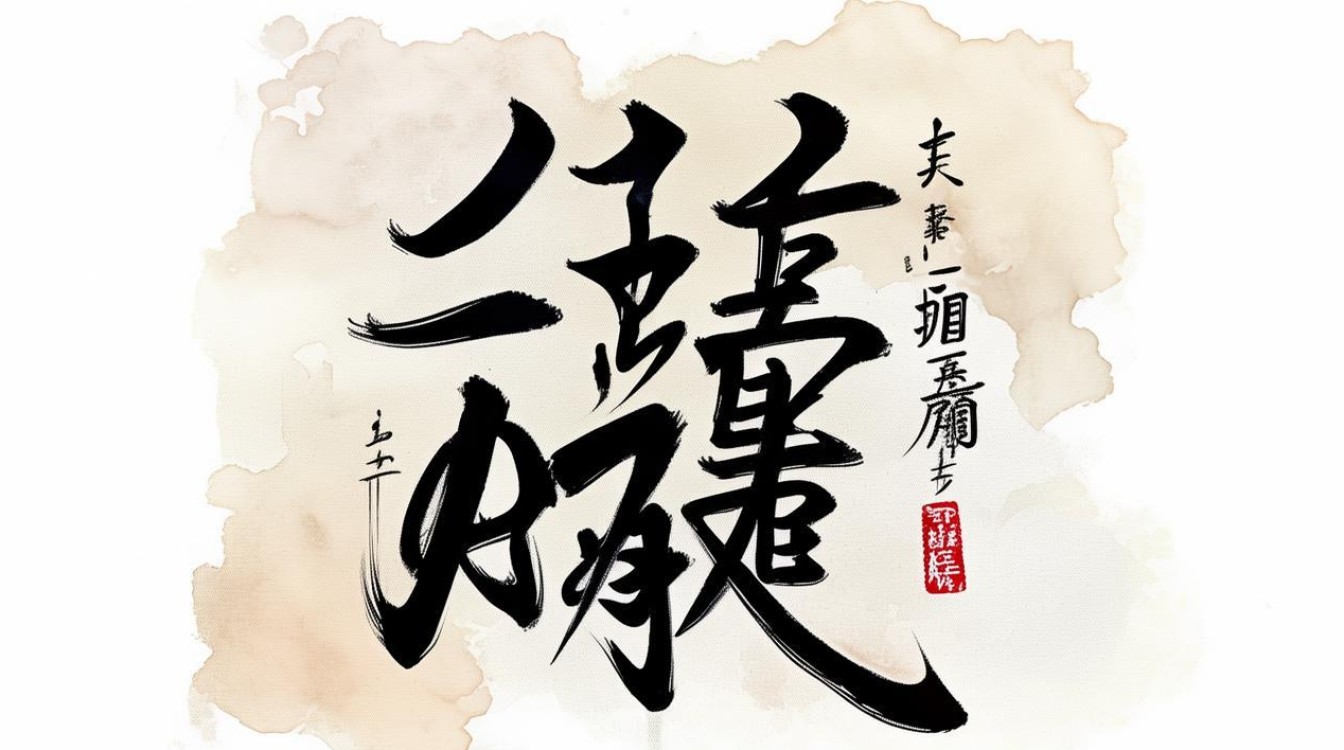

“醉”字书法笔走龙蛇,墨韵酣畅,疏密间尽显酒意朦胧之态,刚柔相济,将醉态神髓凝于毫端,极具艺术

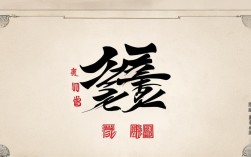

汉字“醉”的文化意蕴与书法美学价值

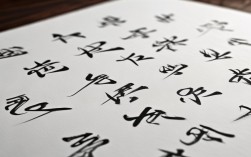

“醉”字作为中华文化中极具张力的精神符号,既承载着古人对生命状态的独特体悟,又在书法艺术中展现出丰富的审美维度,从字形构造看,“醉”属左右结构,左部“酉”为酒器象形,右部“卒”表终结之意,合而为“饮酒至酣”之态,其造字本义便暗含动态的生命体验,在书法创作中,这一字符因笔画繁复、疏密对比强烈,成为书家展现笔墨功力的理想载体,历代名家通过点画轻重、结体欹正、章法虚实的处理,将“醉”字所蕴含的狂放、洒脱、超逸等精神气质转化为视觉语言,使文字超越实用功能,升华为情感表达的艺术符号。

历代经典“醉”字书法作品解析表

| 时代 | 书体 | 代表作品 | 核心特征 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|---|

| 唐代 | 狂草 | 怀素《自叙帖》“醉”字 | 笔势连绵如惊蛇走虺,枯润相生,线条飞动间透出禅意与酒神交融的癫狂 | 开创“以醉写心”的浪漫主义书风,体现盛唐气象与佛教思想的碰撞 |

| 宋代 | 行楷 | 苏轼《寒食帖》跋文“醉”字 | 结体宽博舒展,横画左低右高取势险绝,墨色由浓及淡呼应心境起伏 | 展现文人“醉后真言”的率性,将书法与文学意境完美统一 |

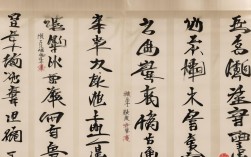

| 元代 | 章草 | 赵孟頫《洛神赋》局部“醉”字 | 保留汉简遗韵,波磔分明而不失温润,线条凝练如铁画银钩 | 融合古法与雅正书风,确立“醉”字书写的经典范式 |

| 明代 | 大草 | 徐渭《草书诗轴》“醉”字 | 笔触奔放恣肆,墨渖淋漓似暴雨骤至,字形夸张变形突破常规 | 反映晚明个性解放思潮,将“醉”的精神状态推向极致 |

| 清代 | 碑学 | 何绍基《邓石如墓志铭》“醉”字 | 融入金石气,起收笔藏锋蓄势,转折处方硬刚健,线条厚重沉郁 | 拓展“醉”字表现力,赋予传统题材新的雄浑气象 |

| 近现代 | 行草 | 于右任《标准草书》“醉”字 | 简化草法规范,强化节奏韵律,线条流畅自然如行云流水 | 推动“醉”字书写标准化,兼顾艺术性与普及性 |

典型书家笔下的“醉”字艺术特色

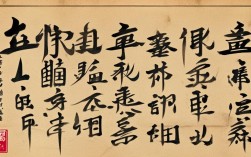

(一)怀素:禅醉合一的线条狂欢

唐代高僧怀素的狂草“醉”字堪称千古绝唱,其笔法源自张旭又自出机杼,以中锋运笔为主,辅以侧锋扫掠,形成粗细交织的节奏变化,观察《自叙帖》中的“醉”字:首笔长横似黄河之水天上来,继而连续绞转的弧线构成密集的视觉漩涡,末笔竖画突然刹住,留下飞白痕迹,恰似醉者踉跄止步的瞬间,这种看似无序实则精妙的控制,正是禅宗“平常心是道”的境界外化——唯有彻底放下技巧执念,方能抵达自由挥洒的艺术巅峰。

(二)苏轼:文人醉态的诗意呈现

东坡居士笔下的“醉”字充满士大夫特有的从容气度,以《寒食帖》跋文中的“醉”为例:左部“酉”字刻意拉长竖画,如同酒杯倾倒;右部“卒”字则压缩横向空间,形成疏密强烈对比,最妙处在于最后一笔捺画的处理:由轻渐重再骤然提起,既像醉眼朦胧时的视线晃动,又似叹息之声的余韵绵长,墨色随书写进程逐渐枯涩,恰似杯中残酒点滴殆尽,将物质层面的“醉”升华为精神层面的旷达。

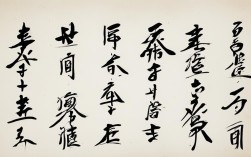

(三)徐渭:生命苦闷的疯狂宣泄

明代怪杰徐渭的大草“醉”字堪称书法史上的心理图式,其作品往往整篇布局倾斜失衡,单字结构支离破碎,却在这种失控感中迸发出震撼人心的力量。《草书诗轴》中的“醉”字:起笔即重重顿按,如同积压已久的愤怒喷薄而出;中间连续快速的环转笔势,犹如醉酒者旋转舞步;收尾处肆意甩出的飞白,恰似泪水与汗水的混合体,这种极端化的表现形式,实则是艺术家将人生困顿转化为艺术能量的典型例证。

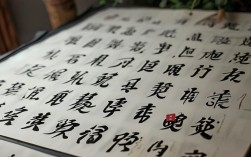

“醉”字书法创作的技法要点

- 笔法层面:需处理好方圆关系的辩证统一,如“酉”部首横宜方切起笔显力度,转折处改圆转为过渡;“卒”部竖画可借鉴悬针篆意趣,末端渐细如游丝。

- 结构处理:遵循“密不透风,疏可走马”原则,左部“酉”应紧凑凝聚,右部“卒”适当延展,二者通过牵丝映带产生呼吸感。

- 墨色运用:可采用涨墨法营造宿醉效果,尤其在行草书中,饱蘸浓墨疾书后自然形成的洇染效果,能强化迷离恍惚的视觉感受。

- 章法经营:单独书写时可配合题跋文字形成完整画面;多字组合时应注重大小错落,避免平均化处理破坏节奏感。

当代视角下的“醉”字书法创新

进入现代社会,“醉”字书法呈现出多元探索态势:启功先生以瘦硬清峻的小楷写“醉”,赋予传统题材新的时代气息;沃兴华则大胆解构字形,将“酉”“卒”分离重组,创造具有现代构成意识的作品;民间书法爱好者更开发出多种创意写法,如用彩色宣纸拼接表现宿醉后的眩晕感,或结合数字技术生成动态“醉”字书法动画,这些尝试虽引发争议,却也证明“醉”字作为开放性极强的艺术母题,始终具备激发创新的可能。

相关问答FAQs

Q1:初学者想学习“醉”字书法,应该选择哪个版本的字帖入手?

A:建议从赵孟頫《洛神赋》中的“醉”字入手,该版本属于章草向今草过渡的典型样式,既有规律可循又不失灵动气息,具体练习时可先分解笔画临习,重点把握“酉”部三个横画的角度变化,以及“卒”部十号的穿插避让关系,待掌握基本结构后,再尝试怀素、徐渭等大家作品体会不同风格差异。

Q2:如何在保持“醉”字辨识度的同时进行个性化创作?

A:关键在于把握变形的“度”,基本原则是:①保留核心部件(如“酉”部的容器形态);②维持左右结构的大体比例;③关键笔画(如主横、末笔竖画)需清晰可辨,在此基础上可进行以下创新:a)改变笔顺顺序制造新鲜感;b)引入异体字元素丰富造型;c)通过墨色浓淡区分主次部件,切记任何变形都应服务于整体气韵的贯通