李邕生平与书法渊源

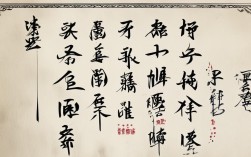

李邕出身名门,其父李善业为武则天朝宰相,自幼受家学熏陶,博览群书且工诗文书画,早年受教于初唐书家褚遂良、欧阳询一脉,后又广泛临习王羲之、王献之父子及北朝碑版,融会贯通后自成面目,其仕途坎坷,多次因直言进谏遭贬谪,但始终未辍笔墨,反而在流放期间创作了大量经典碑刻,这种跌宕的人生经历也深刻影响了他的书风——既有文人雅士的洒脱,又暗含郁勃之气。

李北海书法代表作品全览

李邕存世作品以碑刻为主,多为奉诏或受人请托所书,内容涵盖墓志铭、庙宇记文、山水题咏等,以下是其最具影响力的十余件代表作及其特点:

| 作品名称 | 立石时间 | 所在地点 | 现存状态 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

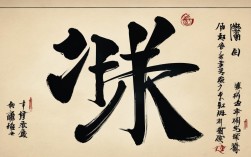

| 《麓山寺碑》 | 725年 | 湖南长沙岳麓书院 | 完整 | 早期成熟之作,笔画圆润厚重,结体宽博舒展,已显个人风格雏形。 |

| 《云麾将军李思训碑》 | 726年 | 陕西蒲城桥陵 | 残损严重 | 线条遒劲瘦硬,起收笔锋芒毕露,章法错落有致,被后世视为“险劲”典范。 |

| 《端州石室记》 | 727年 | 广东肇庆七星岩 | 宋拓本存世 | 笔势纵逸,字形大小悬殊,充满动态节奏感,体现“外柔内刚”的审美追求。 |

| 《李秀残碑》(又名《卢正道碑》) | 731年 | 河北正定隆兴寺 | 仅存残石 | 晚年巅峰之作,用笔老辣凝练,结构欹侧险绝,被誉为“书中关纽”。 |

| 《任令则碑》 | 734年 | 河南洛阳千唐志斋 | 宋代重刻 | 融合篆隶笔意,横画起笔如刀削斧劈,竖画挺拔似苍松立崖,古拙苍茫之气扑面而来。 |

| 《叶有道碑》 | 735年 | 湖北襄阳米公祠 | 明拓本流传 | 行书中融入草书笔意,连绵不绝而不失规矩,展现“狂而不怪”的控制力。 |

| 《娑罗树碑》 | 736年 | 陕西富平 | 佚失 | 据载此碑书写时正值盛夏,李邕挥汗如雨,故笔画湿润流畅,有“夏云奇峰”之喻。 |

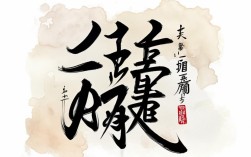

| 《龙兴寺额》 | 738年 | 山东益都 | 拓本罕见 | 大字榜书代表作,单字径逾三尺,笔力千钧,结体疏密对比强烈,震撼人心。 |

| 《东林寺叶酒诗》 | 740年 | 江西九江庐山 | 摩崖石刻 | 即兴挥毫之作,线条率真自然,醉态可掬,是研究其性情与书风关系的重要实物。 |

| 《法华寺碑》 | 742年 | 广西桂林叠彩山 | 清代毁于兵燹 | 晚年返璞归真之作,褪去刻意求险,回归平和简淡,体现“人书俱老”的境界。 |

注:上述作品中部分原石已毁,现存多为宋明时期精拓本或重刻本,麓山寺碑》《李秀残碑》因拓工精良、流传有序,被视为最接近原作风貌的版本。

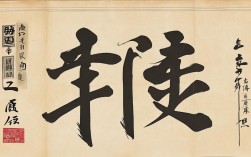

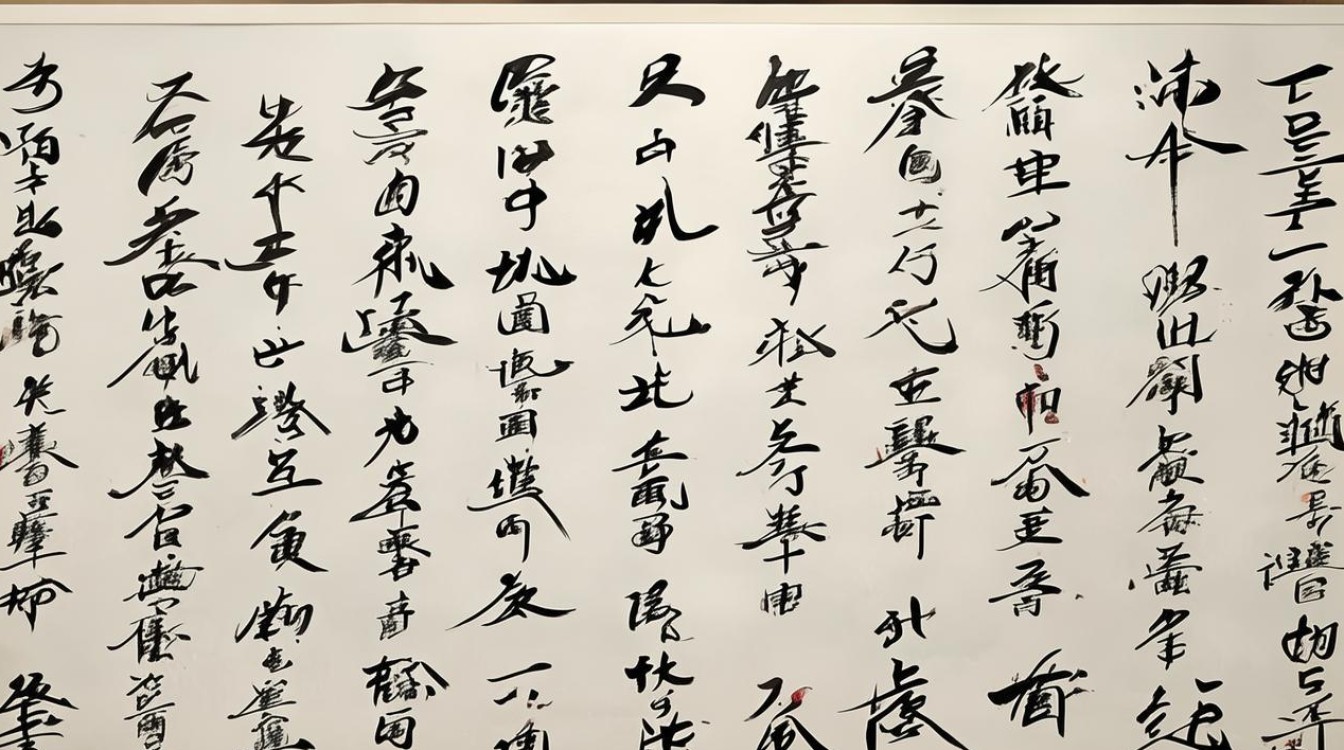

李北海书法的艺术特征

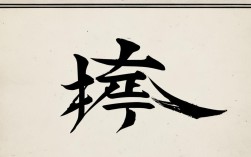

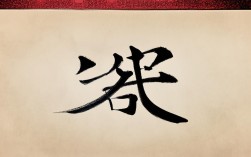

- 笔法革新:突破初唐以来“平铺直叙”的用笔习惯,大量运用侧锋取势,起笔蓄势待发,收笔戛然而止,形成“折钗股”“屋漏痕”般的立体质感。

- 结构独创:打破传统方正平稳的结字规律,采用“左低右高”“上松下紧”的欹侧构图,使整幅作品产生强烈的视觉张力。

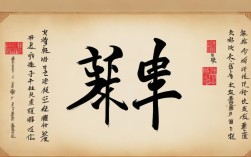

- 章法大胆:行距与字距打破均等原则,时而密不透风,时而疏可走马,通过留白制造节奏起伏,宛如交响乐般跌宕起伏。

- 情感注入:将个人际遇融入笔端,早期作品尚存恭谨,中年后渐趋奔放,晚年则归于沉郁顿挫,实现了“书如其人”的高度统一。

历史地位与后世影响

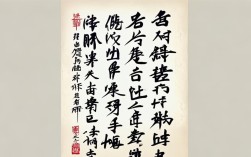

李邕虽未被列入官方认定的“初唐四家”(虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷),但其实际影响力远超许多同侪,苏轼曾评:“古之论书者,兼论其平生……凡书象其为人。”李邕正是这一理论的最佳注脚,宋代尚意书风兴起后,米芾、黄庭坚等大家均对其推崇备至,认为其书“得王羲之骨”,明清以降,何绍基、赵之谦等书家亦从中汲取营养,尤其对行书的抒情性表达产生深远影响。

学习建议与鉴赏要点

初习李邕者宜从《麓山寺碑》入手,掌握基本笔法与结字规律;进阶可临摹《李秀残碑》,体会欹侧变化的精妙;高阶研习者则需关注其墨迹本(如《赢骏图序》),感受笔墨浓淡干湿的细微变化,鉴赏时应特别注意三点:①观察主笔伸张的方向是否打破常规平衡;②留意相同偏旁部首的差异处理;③体会通篇气息的连贯性而非单个字的完美。

FAQs

Q1:为什么李邕被称为“李北海”?

A:李邕曾任北海郡(今山东青州)太守,古代常以任职地名尊称官员,故世称“李北海”,这一称号与其籍贯无关,而是源于官职履历。

Q2:初学者应该如何选择李邕的字帖进行临摹?

A:推荐优先选择《麓山寺碑》或《云麾将军李思训碑》的权威出版版本(如文物出版社影印的宋拓本),前者结构相对规整,适合打好基础;后者变化丰富,适合提升阶段挑战,建议配合高清彩色放大本对照观察笔