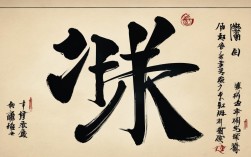

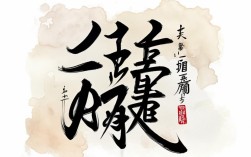

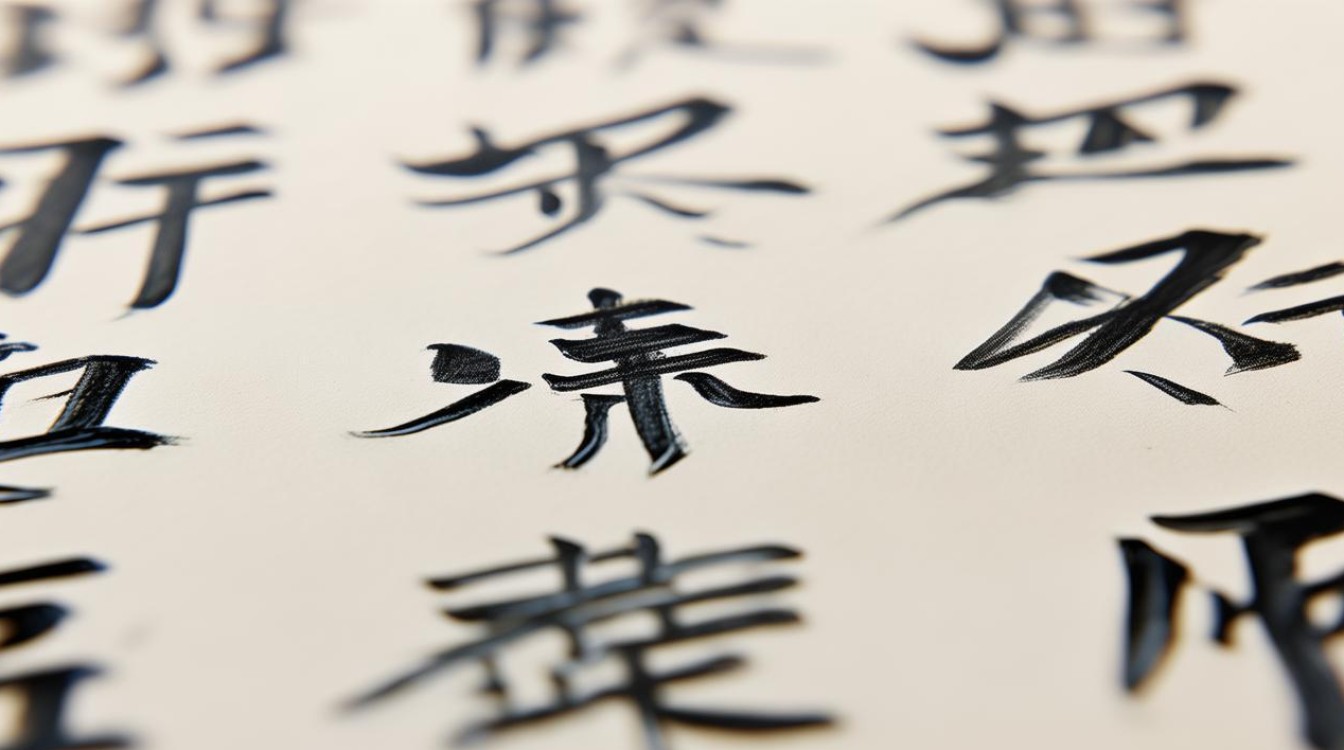

此“樂”字书法作品笔力雄健,结构疏密得当,墨色浓淡相宜,线条流畅纵逸,既显金石之骨,又蕴行云之势,于方寸间展露传统书法的韵律之美与精神

“乐”字的字形演变与书法源流

汉字“乐”(繁体为“樂”)的造字本义源于音乐器具的组合形态,甲骨文时期,“乐”字由“白”(象形乐器支架)、“木”(琴瑟主体)构成,象征古代编钟编磬的演奏场景;金文阶段增加“丝”部,强化弦乐器的属性;小篆定型后,“乐”字上部演化为“丿”“丶”的组合,下部保留“木”的结构,形成对称稳定的框架,至隶书、楷书阶段,笔画逐渐平直化,但始终保留着“上紧下松”的基本比例关系,这种字形演变过程直接影响了后世书法创作的结构范式——无论何种书体,“乐”字均需体现上部紧凑、下部舒展的节奏感。

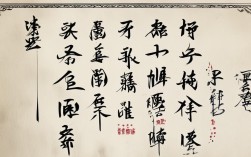

| 书体类型 | 典型特征 | 代表碑帖/作者 | “乐”字结构特点 |

|---|---|---|---|

| 甲骨文 | 象形性强,以简练线条勾勒乐器组合 | 《殷墟甲骨》 | 上下分界清晰,重心偏上 |

| 金文 | 线条浑厚,添加装饰性笔触(如卷曲纹路) | 《大盂鼎铭文》 | 左右对称,中部留白 |

| 小篆 | 纵向拉伸,曲线流畅,强调对称美 | 《峄山刻石》(李斯) | 上半部收敛,下半部下垂 |

| 隶书 | 蚕头燕尾,横画舒展,打破篆书圆转特征 | 《曹全碑》 | 横向取势,末笔捺画夸张 |

| 楷书 | 法度严谨,点画分明,结构方正 | 《九成宫醴泉铭》(欧阳询) | 中宫收紧,四角开张 |

| 行书 | 连带自然,虚实相生,兼具实用性与艺术性 | 《兰亭序》(王羲之) | 左低右高,动态平衡 |

| 草书 | 笔势连绵,符号化处理,注重气韵贯通 | 《自叙帖》(怀素) | 简化笔画,一气呵成 |

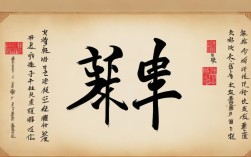

不同书体下的“乐”字艺术表现

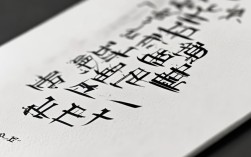

楷书:法度与均衡的典范

楷书“乐”字讲究“永字八法”的应用,尤其注重横竖画的起收笔力度,以欧阳询《九成宫醴泉铭》为例,其“乐”字左半部“丿”“乛”短促有力,右半部“木”字旁的竖画挺拔垂直,末笔捺画由轻渐重,形成“剑锋”般的锐利效果,这种处理方式既符合楷书“横平竖直”的基本规范,又通过局部夸张(如捺画)打破呆板,使整字稳而不僵。

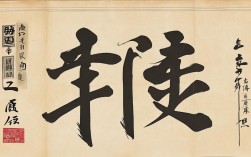

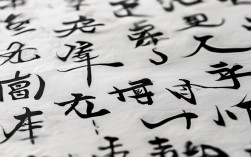

行书:流动与留白的智慧

王羲之《兰亭序》中的“乐”字堪称行书范本,书写者利用毛笔提按使转的技巧,将原本独立的笔画串联为有机整体:首笔侧锋入纸,随即调锋中锋行笔;第二笔转折处略作停顿,形成微妙的节奏变化;末笔捺画顺势而出,与下一字形成呼应,值得注意的是,行书“乐”字常省略部分笔画(如“白”部的两点),以虚代实,营造出“计白当黑”的空间美感。

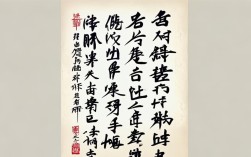

草书:自由与节制的辩证

怀素《自叙帖》中的“乐”字已高度符号化,仅保留核心骨架,狂草书写时,需注意三点原则:①笔顺重构(如先写竖画再补横画);②线条缠绕但不纠缠;③墨色枯润交替,乐”字的最后一笔往往以飞白收尾,既表现速度感,又避免过度张扬,这种看似随意的创作实则暗含严格的章法,所谓“无法之法乃为至法”。

经典作品中的“乐”字解析

| 作品名称 | 作者/时代 | 艺术特色 | “乐”字亮点 |

|---|---|---|---|

| 《祭侄文稿》 | 颜真卿(唐) | 悲愤之情融入笔端,涂改痕迹成为情感宣泄的见证 | “乐”字末笔长撇贯穿全行,似裂帛之声 |

| 《黄州寒食诗帖》 | 苏轼(宋) | 跌宕起伏的节奏感,反映文人逆境中的旷达 | “乐”字左右错位,制造视觉张力 |

| 《前后赤壁赋》 | 赵孟頫(元) | 复古晋唐风格,结体端庄秀美 | “乐”字捺画一波三折,尽显温润尔雅 |

| 《草书诗帖》 | 徐渭(明) | 大写意风格,笔墨酣畅淋漓 | “乐”字连笔如游龙惊鸿,充满戏剧冲突 |

“乐”字书法创作的核心技法

- 笔法精微:起笔藏露结合(如楷书多藏锋,行书可露锋),行笔过程中需控制速度变化(快慢交替产生节奏),收笔根据书体选择回锋或出锋。

- 结构经营:遵循“疏可走马,密不透风”的原则,例如写“乐”字时,可将“白”部压缩至左上角,腾出空间给右侧的“木”字旁,形成疏密对比。

- 墨色层次:浓墨用于主干笔画(如竖画),淡墨渲染次要部分(如点画),枯笔可用于飞白效果增强质感。

- 情感注入:书写前需明确表达意图——若是喜庆场合,可采用饱满圆润的写法;若追求禅意,则宜用瘦劲清冷的笔调。

“乐”字的文化内涵与精神指向

在儒家思想体系中,“乐”不仅是感官愉悦,更是道德完善的外化表现(《论语》云“知者乐水,仁者乐山”);道家则赋予其“天籁之音”的自然属性(庄子鼓盆而歌的故事即为明证),书法创作中的“乐”字,本质上是书家对生命状态的投射:颜真卿写“乐”带着忠烈之气,米芾写“乐”透着洒脱之风,八大山人写“乐”则暗含孤傲之情,一幅优秀的“乐”字作品,应当让观众既能看到技法的高超,又能触摸到创作者的心灵脉动。

FAQs

Q1:初学者练习“乐”字应注意哪些常见问题?

A:常见误区包括:①结构松散(未处理好“白”与“木”的比例关系);②捺画过于平直(缺乏由细到粗的力度变化);③连笔不当(尤其在行书中,强行牵连会导致牵丝臃肿),建议先临摹经典碑帖,重点观察示范字的起笔角度和收笔位置。

Q2:“乐”字在不同书体中如何体现“动静结合”?

A:楷书求静——通过稳定的结构和清晰的笔画展现静态美;行书尚动——利用牵丝映带和欹侧取势营造动感;草书极动——几乎完全打破字形束缚,仅靠笔势连贯维持整体性,高明的书家会在特定书体内融入对立元素,如赵孟頫的楷书“乐”字虽工整,却隐含