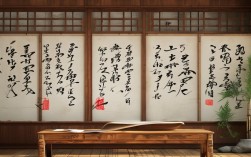

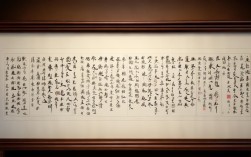

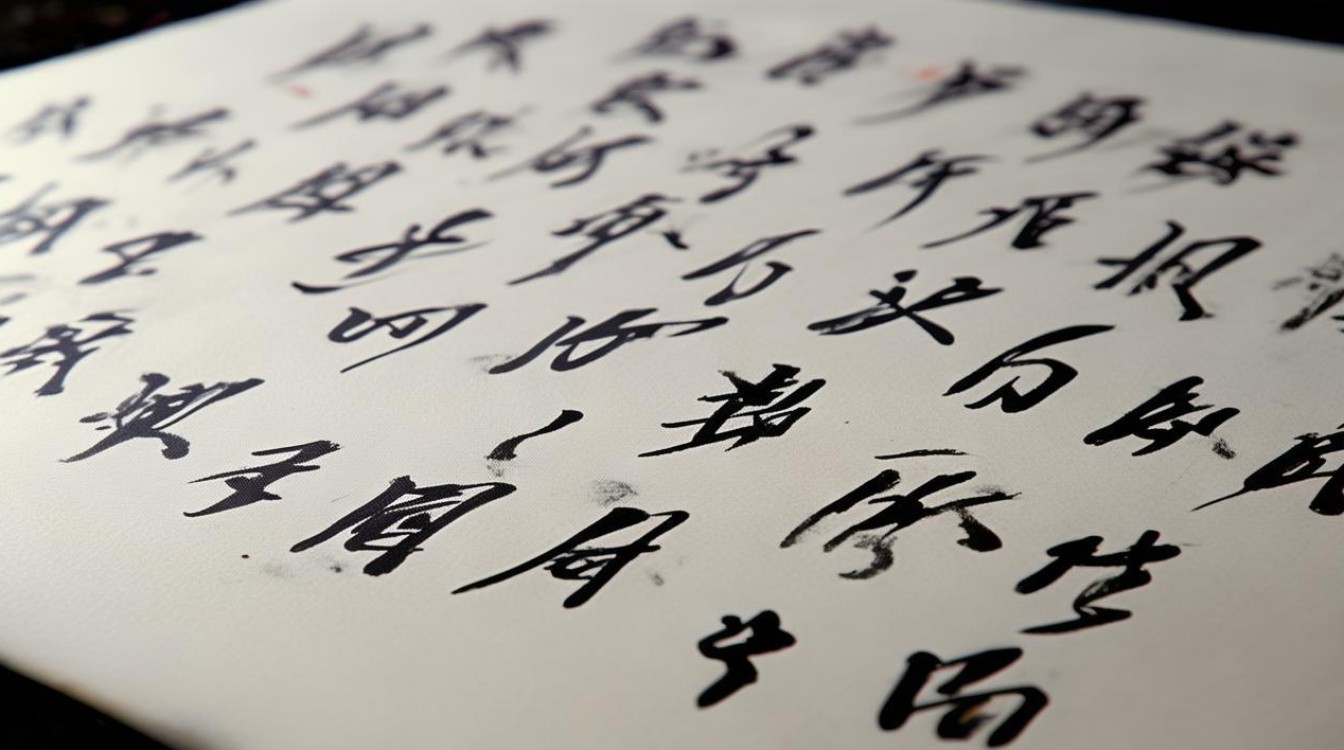

此作以遒劲笔触挥洒《赤壁怀古》,墨色浓淡间尽显江涛奔涌之势,行草相间如惊雷裂石,既见东坡词意之雄浑,又显书家胸臆之激荡,史韵与艺魂交融共生

文学母本的精神内核

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》以豪放词风勾勒出千年历史画卷,“大江东去,浪淘尽”开篇即展现时空苍茫之感,书法创作选取此文本时,需精准捕捉三个核心要素:一是江河奔涌的动态意象,二是英雄人物的历史纵深感,三是哲思沉淀的生命况味,优秀书法作品往往通过笔墨语言重构这种时空张力——疾涩相生的运笔节奏对应江涛起伏,枯润变化的墨色模拟岁月侵蚀,疏密错落的章法营造历史纵深。

典型例证可见明代祝枝山草书长卷,其飞白线条恰似惊涛拍岸,重按顿挫处犹如礁石岿然,当代启功先生曾评述此类佳作:“非独录文辞,实写天地之心。”这种创作理念要求书家具备双重素养:既需深谙文本精神气质,又要精通笔墨造型规律。

多元书体的艺术转化

不同书体对《赤壁怀古》的诠释呈现鲜明个性特征,以下通过对比分析揭示其艺术规律:

| 书体类型 | 典型特征 | 情感表达侧重 | 技术难点 | 代表作品示例 |

|---|---|---|---|---|

| 行书 | 流畅自然,虚实相生 | 从容叙事的历史视角 | 提按过渡的细腻控制 | 《三希堂法帖》局部 |

| 草书 | 纵逸奔放,连绵不绝 | 激情澎湃的生命咏叹 | 使转绞裹的节奏把控 | 徐渭狂草手卷 |

| 隶书 | 蚕头燕尾,波磔分明 | 庄重肃穆的历史回响 | 横向舒展的空间经营 | 伊秉绶横批 |

| 楷书 | 法度严谨,端庄沉稳 | 理性审视的历史判断 | 点画精到的结构安排 | 赵孟頫册页 |

| 篆书 | 婉转圆通,古朴苍劲 | 超越时空的永恒追问 | 线条均匀的力度掌控 | 邓石如长联 |

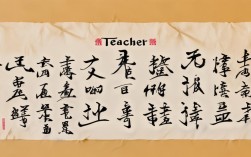

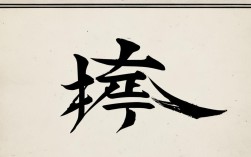

以草书为例,其连绵不断的笔势特别适合表现“乱石穿空,惊涛拍岸”的激烈场景,书家通过加快书写速度形成的惯性流动,天然契合词句中蕴含的动荡感,而隶书特有的横向舒展特性,则能强化“江山如画”的空间开阔性,每个字末的燕尾仿佛延伸出无限遐想。

笔墨语言的细节解码

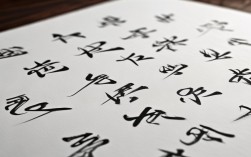

线条质量决定气韵生动

高质量线条应具备“骨法用笔”的特征:中锋行笔保证力度穿透纸背,侧锋取妍增添姿态变化,书写“淘尽”二字时,若采用渐次加重的压力变化,可营造出时光流逝的沉重感;表现“樯橹灰飞烟灭”则宜用迅捷爽利的露锋,再现战争场面的瞬息万变。

墨色层次构建空间深度

传统书法讲究“五墨六彩”,单一黑色系可通过浓淡干湿创造丰富层次,书写江景描写段落时,可用涨墨渲染朦胧水汽,飞白技法模仿浪花飞溅;涉及人物刻画时,焦墨点睛突显精神聚焦,清代王文治提出“墨须入纸三分厚”,强调墨象的物质质感与精神内涵的统一。

章法布局呼应文本结构

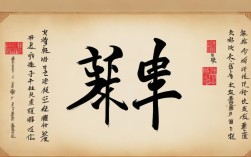

成熟作品常采用分段式布局:起首段稍显收敛如同序幕拉开,中间高潮部分密集紧凑似战鼓擂动,结尾处留白处理余韵悠长,特殊处理手法包括:将“周郎赤壁”四字放大居中,形成视觉焦点;用细若游丝的小字批注补充历史背景,增强叙事厚度。

经典作品鉴赏要点

傅山巨幅立轴

此作采用八尺整张宣纸,通篇贯气震撼人心,关键技巧在于:①打破常规行列限制,文字随情绪起伏跌宕;②大量使用涨墨形成块面效果,视觉上构成岩石肌理;③刻意保留飞白痕迹,强化历史沧桑感,观赏时应退后三步观整体气势,近前细察笔触细节。

沙孟海手卷

作为现代书法大家,沙老在此作中融合碑学雄浑与帖学灵动,显著特点是:①方笔居多增强骨力,转折处斩钉截铁;②章法借鉴绘画散点透视,字组间形成虚实相生的韵律;③款识小楷工稳精致,与正文粗犷风格形成反差美。

跨维度审美体验

欣赏此类作品需调动多重感官:视觉上关注线条舞蹈般的节奏变化,触觉联想毛笔与纸张摩擦产生的阻力,听觉通感于笔锋扫过纸面的沙沙声响,更高级的鉴赏应体会“书境即心境”——那些看似偶然的飞白可能是情感迸发的瞬间记录,某处精心调整的结构比例或许藏着书家对某个历史细节的独特感悟。

当代数字技术为我们提供了新的观察视角:高分辨率扫描能看清笔锋起止的微观形态,慢动作回放有助于理解复杂连笔的形成过程,但这些辅助手段不应替代直接面对原作的体验,因为纸质纤维吸附墨迹产生的微妙光泽,是任何屏幕都无法复制的真实触感。

相关问答FAQs

Q1:为什么《赤壁怀古》特别适合作为书法创作内容?

A:《赤壁怀古》兼具文学性与画面感,既有宏大叙事又有细腻描写,其文本本身包含丰富的动词(卷、穿、灭)和形容词(雄姿英发、灰飞烟灭),为书法提供充足的表现空间,同时历史典故带来的集体记忆共鸣,使观众更容易产生情感联结。

Q2:初学者临习此类作品应注意哪些要点?

A:建议分三步走:①先精熟文本内容,理解每句话的情感基调;②选择适合自己程度的书体版本,初期可从行楷入手;③重点突破几个关键字的处理,如“淘”“卷”等动态词汇,切忌贪快求全,注意每次练习专注解决一个问题,逐步积累表现力